丁四新,教育部长江学者特聘教授,现任清华大学人文学院哲学系教授。兼任中国周易学会副会长、中国哲学史学会理事。

摘要:数字卦研究可分为猜测期、突破期、否定期和证实、终结期四个阶段。张政烺和李学勤分别是突破期和否定期的关键人物。数字卦研究的学术贡献是:将商周甲金文“奇字”突破性地判断为“筮数”或“易卦”,指出易卦源于筮数,并最终解决了《周易》卦爻画的性质和来源问题。数字卦研究是当代中国易学研究的开端,具有重要的学术史意义。其不足是:它过分依赖经验论证和过分强调其独特性,以及对“数字卦”概念的定义不够清晰。易卦就其整体来说不是一个数字,“数字卦”其实等于“数字爻卦”或“数字爻画卦”的概念。“数字卦”的命名缺乏历史的正当性,在传统易学中缺乏存在的必要性,且这一概念在当代学术研究中引起了混乱。随着基本问题的解决,数字卦研究应当走向终结。

关键词:数字卦;筮数;卦画;张政烺;李学勤

数字卦问题是当代易学研究的热点和亮点之一。通常,人们将“数字卦”概念的提出归功于张政烺先生。经过近四十年的努力,数字卦的基本问题已得到了满意的回答:其一,突破性地断定所谓商周甲金文“奇字”为筮数或易卦,认为易卦源于筮数;其二,《周易》的阴阳爻画其实来源于一(七)、八两个筮数。[①]本文所谓再研究,是指对数字卦研究的评论和反思,及对未决之问题的再探讨。具体说来,本文的研究将主要涉及如下三个方面:其一,数字卦研究的阶段划分;其二,数字卦研究的贡献与局限;其三,“数字卦”命名问题与数字卦研究的终结。

一、数字卦研究述评与问题的提出

1. 数字卦研究综述

关于数字卦研究,张政烺、曾宪通、李零、宋华强、邢文、贾连翔、王化平等学者有综述,可以参看。[②]张政烺、李学勤两位先生是数字卦研究和相关讨论的主力,他们二人自然是有关综述的主角。在目前可见的综述中,贾、王二氏的综述最为晚出,较为全面,故本文的述评将以他们的综述为基础。

贾氏《出土数字卦材料研究综述》一文采用分类法,分为六节,它们是这样的:在《数字卦的概念》一节中,他主要列举了张政烺先生和邢文对于数字卦及其相关概念的说明和讨论;在《数字卦材料的整理》一节中,他列举了数字卦材料的发现和整理过程;在《数字卦性质的讨论》一节中,他叙述了数字卦问题提出的历史以及人们对于战国楚卜筮祭祷简卦画性质的讨论;在《数字卦与易学重大问题的探索》一节中,他综述了李学勤、张政烺、宋镇豪等对《三易》问题的探讨,以及程浩、贾连翔对清华简《筮法》之揲蓍法的推演;在《数字卦研究方法论的反思》一节中,他叙述了邢文和王化平的研究方法;在《数字卦研究目前存在的问题及研究前景》一节中,他认为数字卦研究从整体上看“仍处于基础阶段,并存在许多问题”,而围绕数字卦的概念、材料、筮法、卦名及其与《三易》的关系,他一共提出了五个问题。[③]

王化平《数字卦研究回顾》一文以2000年为坐标,分为前后两个阶段,大体按照时间先后罗列和回顾了学者的数字卦研究。他关于2000年以前研究成果的回顾,涉及唐兰、张政烺、徐锡台、张亚初、刘雨、管燮初、郑若葵、肖楠、李西兴、李学勤、曹定云、蔡运章、李零、刘大钧等先生;他关于2000年以后研究成果的回顾,涉及曹玮、李学勤、廖名春、李宗焜、宋华强、吴勇、王化平、张朋、马楠、李尚信、程浩、贾连翔、刘彬、梁韦弦等先生。对于2000年前后的两个阶段,王化平作了比较,结论集中在这两句话上:“2000年以来的‘数字卦’研究有一个特点,即越来越多的人尝试突破张政烺先生的思路。”[④]具体说来,张政烺先生认为阴阳爻画来源于筮数、来源于数字集中,楚卜筮祭祷简易卦为筮数,骈列的两组出土易卦是本卦和变卦的关系。张先生的这些观点不断遭到学者们的批评和反对。

2. 批评与问题的提出

贾连翔采取了分类综述的办法,这个办法的好处是便于将有关观点及其论证归纳为不同的子题,但其缺点是归纳的好坏,直接与综述者的资料搜集、立场和叙述水平相关。笔者认为,贾文有五个缺点:其一,不够全面,有一些重要的研究成果及观点没有纳入他的综述中;其二,他的综述缺乏内在的评论——这很可能与他对数字卦问题的研究不够深入有关;其三,他的综述存在一定程度的立场预设和个人偏好,而这很可能是受到其师友、同好影响的结果;其四,他的综述仅仅局限在“数字卦”的视角内部,没有从“先秦易学”的高度来作检讨;其五,“分类综述”本身很难避免一大弊端,即无法勾画出某一研究活动的历史线索及其阶段性的特征,贾文亦难免此一缺点。同时,贾文的缺点在较大程度上也反映了当前数字卦研究存在的缺陷和问题。

王化平的综述以时间为线索,大体采取按年叙述的办法。他虽然以“2000年”为界线将数字卦研究划分为前后两个阶段,具有一定的学术意义,但未能充分体现出其学术特征和价值。一者,他的划分仍显粗略;二者,他以“2000年”为划界坐标,这是缺乏根据的。他说:“1995年之后,数字卦的研究略有沉寂,直到2002年曹玮先生发表《陶拍上的数字卦研究》,讨论的声音才又逐次多起来。”[⑤]然则从1995年到2002年共有六七年时间,为什么我们一定要选择2000年,而不是选择2001年或1997年作为划界的坐标呢?实际上,1999年才是一个真正的时间坐标。在这一年,李学勤先生率先批评了张政烺先生。随后廖名春、邴尚白、李宗焜、邢文和吴勇等人跟从李先生的意见,形成批评的一方。

针对数字卦研究的现状,本文仅拟就如下三个主题或问题展开论述:首先,数字卦研究经过了几个阶段,且各阶段的特点和基本问题是什么?其次,数字卦研究的学术成绩及其局限是什么?最后,从整体上反思数字卦研究,这包括“数字卦”的命名是否恰当,和数字卦研究是否应当终结两个问题。[⑥]

二、数字卦研究的四个阶段

从总体上看来,数字卦研究经历了四个阶段,一个是猜测、酝酿期,一个是突破期,一个是否定和批评期,最后是证实和终结期。这种划分,以数字卦研究的阶段性变化为根本依据,同时重视对阶段性节点的把握。那些贯穿于这四个阶段中的基本问题,即是数字卦研究的核心线索。

1. 第一个阶段:猜测、酝酿期

数字卦研究的第一个阶段为猜测、酝酿期,时间在上个世纪30年代至50年代之间。这一阶段也可以称为前数字卦研究时期。关于《周易》卦爻画的来源和是什么的问题,在20世纪前半期,众说纷纭,莫衷一是。其中有法象天地说,它源出《周易·系辞传》,被许多学者所遵从;有结绳记事说,即阳爻表示一大结,阴爻表示两小结,这是李镜池、范文澜的主张;有龟兆说,这是余永梁、冯友兰、屈万里的主张;有生殖崇拜说,这是章太炎、钱玄同、郭沫若的主张,如郭氏说阳爻象“男根”,阴爻象“女阴”;有蓍草、竹节说,这是高亨的主张;有土圭法测日影说,这是刘钰的主张。以上诸说,可以转见刘鹗培、刘建臻的专文。[⑦]现在看来,这些说法均属猜测,并无真凭实据。不过,需要指出,《周易·系辞传》提出法象天地说的本意乃是为了建构卦象的宇宙论含意,《系辞传》的作者在其时未必不知卦爻画来源于筮数的事实。从本质上说,以上诸说都是围绕“《周易》卦爻画的来源和是什么”的问题展开的,对于当代数字卦问题的提出起到了一定的引发和催化作用。

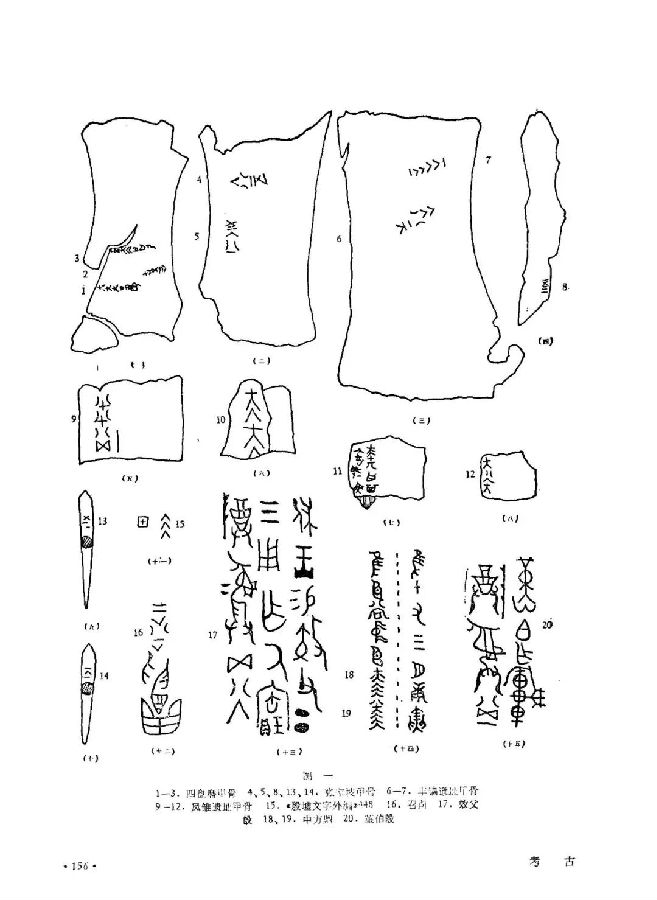

在1932年,郭沫若曾将中鼎铭文末出现的两个数字组称为“族徽”。[⑧]在1956年,李学勤在讨论一版西周甲骨时曾指出:“这种纪数的辞和殷代卜辞显然不同,而使我们联想到《周易》的‘九’‘六’。”[⑨]在1957年,唐兰搜集了13个同类例子,认为这些“奇字”是由一、二、五、六、七、八等数字构成的,“这种文字的最大特点是用数目字构成的”,但他同时推测它们是一种西北方民族使用过的文字。[⑩]李、唐二氏都注意到了郭沫若的“族徽”说,且较之郭氏,他们的看法有了些许进步;不过,比较起来,距离张政烺作出筮数或易卦的判断还很遥远。因此笔者认为,相对于所谓数字卦的发现来说,郭、李、唐三氏的论述尚属于猜测性质,而不是真正的学术突破。

2. 第二个阶段:突破期

数字卦研究的第二个阶段为突破期。将商周甲金文和楚卜筮祭祷简上的数字组突破性地判断为筮数和易卦,这是张政烺先生的学术贡献。在1978年12月初,张先生在吉林大学召开的首届古文字学会议上专门就周原甲骨的“奇字”(数字组)问题作了《古代筮法与文王演周易》的临时报告,[11]他将宋代以来注意到的这种数字组判定为筮数和易卦,从而凿破鸿蒙,破解了谜底,在当时即引起了轰动,影响十分深远。后来,张先生连续发表了四篇专文,正式论证和阐述了他的观点。[12]其中,判定“奇字”为筮数或易卦是他的巨大发现,而推测易卦来源于筮数和阴阳爻画来源于数字,则是他的核心观点。在张说的基础上,李学勤、徐锡台、李零等又做了大量的研究,提供了更多的数字卦原始资料和提出了许多新观点。尤其是李学勤先生对张说提出了一定的质疑和批评。[13]

在此一阶段,大量出土材料得到了检视,那些被张政烺先生判断为筮卦、易卦的数字组,继而被学界称为“数字卦”。“数字卦”是一个通称、俗称,大概是在1985年至1988年之间提出来的。[14]尽管张先生生前从未使用过此一术语,但是大家仍然将其发明权归功于他,认为是他发现了所谓数字卦。同时,《周易》卦爻画的性质和来源问题也迅速成为学者关注的焦点。

3. 第三个阶段:否定、批评期

数字卦研究的第三个阶段为否定、批评期。其一,关于出土《周易》卦爻画的性质,学者共有三种意见:第一种认为,它们属于阴阳爻画性质,不过它们都源于所谓数字,这是张政烺先生的意见;[15]第二种认为,帛书和汉简这两种《周易》的卦爻画都属于阴阳性质,且其原形与今本《周易》无异,这是金景芳、李学勤先生的意见;[16]第三种认为,一直到汉初,《周易》卦爻画仍然是数字,而不是所谓阴阳性质,这是韩自强的意见。[17]其二,对于数字卦的否定和批评,学者的意见可以分为三个层面:第一,上述第二种意见在一定程度上是对于所谓数字卦的直接否定;第二,李学勤等认为战国楚卜筮祭祷简上的数字组属于单纯的卦画,而不属于所谓数字;[18]但是绝大多数学者认为它们是数字卦,特别是李宗焜、宋华强两位直接批评了李学勤先生的意见。[19]其三,吴勇等极个别学者全面否定了数字卦的存在,他认为根本不存在所谓数字卦。[20]此一阶段的否定和批评,在笔者看来实际上代表了数字卦研究自身存在的张力。不过,现在看来,许多观点是不正确或者失当的,需要纠正。

总之,在此一阶段形成了两派意见。张政烺先生将甲金文中及楚卜筮祭祷简上的数字组判定为“筮数”“易卦”或“筮卦”,并认为经书易卦或《周易》卦爻画来源于筮数,是由一奇一偶两个数字构成或演变而来的。李零和韩自强继承了张先生的观点和思路,并推至其极,认为出土《周易》和秦简《归藏》的卦爻画也属于所谓数字卦。[21]此为一派。另一派由李学勤先生发端,李先生认为战国楚卜筮祭祷简易卦是纯粹的卦画符号,而不是所谓筮数;又认为出土《周易》、秦简《归藏》的卦爻是纯粹的卦画性质,并非来源于筮数。[22]李宗焜等进而认为,易卦从一开始起即存在“卦画”和“数字卦”两个对立的系统,彼此截然二分。或者说,从一开始起即存在所谓完全独立的横画断连的卦画,它们专门被用来书写《三易》中的卦爻,而所谓数字卦则仅仅被用来书写实占易卦。[23]邢文接过李学勤先生的观点,肯定“筮数”与“卦画”是两个泾渭分明的概念,同时认为“数字卦”“易卦”这两个概念的含义不清,应当摒弃。[24]

4. 第四个阶段:证实和终结期

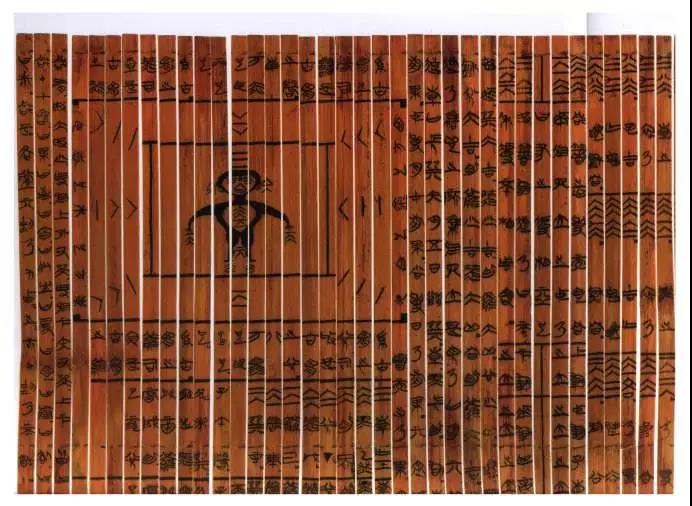

数字卦研究的第四个阶段为证实和终结期。清华简《筮法》是一篇非常重要的文献,对于数字卦问题及所谓《周易》卦爻画的来源和性质问题的解决,起着关键作用。其中,筮数“七”在《筮法》卦例中一律画作“一”,[25]这对于相关问题的解决尤为重要。《筮法》简的卦例可以分为两类,一类是三位卦,一类是骈列的两个六位卦(可分析为四个三位卦)。三位卦一律由一、六两数组成,属于后人所谓经卦;六位卦(别卦)则由一、四、五、六、八、九这六个数字组成。《筮法》有《爻象》一节,竹简明确以数字为爻;而所谓爻象,即指数字爻的象征含意。毫无疑问,这一证据即肯定了“数字爻”的概念是可以成立的,同时指明了“数字卦”的命名有其依据。由此,吴勇等人断然否定数字卦存在的意见是不正确的。而在看到清华简《筮法》之后,李学勤先生旋即纠正了自己既往的看法,承认以前的判断失误,重新肯定战国楚卜筮祭祷简易卦为所谓数字卦的说法。[26]

同时,在此一阶段,《周易》卦爻画的性质和来源问题也得到了解决:《周易》阴阳爻画和爻题确实来源于所谓四象数,阳爻画来源于筮数“一(七)”,阴爻画来源于数字“八”。进一步,它们其实是由大衍筮法决定的,四象数被分别安排为爻画和爻题。长期以来,大家默认张政烺的“数字集中说”,[27]但是根据清华简《筮法》篇,张说是不对的。构成《三易》经文卦画的奇偶二爻与“数字集中说”完全无关,它们其实是由筮法(揲蓍法)决定的。[28]以上,是笔者在拙作《从出土材料论〈周易〉卦爻画的性质和来源》中提出的观点。[29]此前,韩自强提出了相同的看法,[30]但是由于论证无力,只能算作猜测。由此,我们可以廓清一些模糊观念,得出这样的推论:无论是数字卦还是抄写在经文中的卦画,其实都来源于相应的揲蓍法,单纯由揲蓍法产生的两个主要爻数(体爻、常爻、静爻)所构成的卦画即为六十四卦的一般表现形式,它们具体见之于《三易》的经文易卦。由此推断,出土《周易》和秦简《归藏》的卦爻画无疑来源于筮数,甚至在一定意义上也可以说它们是所谓数字卦。

三、数字卦研究的学术贡献与局限

“数字卦”概念是在1980年代后期正式提出并流行开来的,但追根溯源,大家均将这一概念的发明权归之于张政烺先生,并认为他居功甚伟。迄今,数字卦研究已经有四十年,影响甚巨,意义重大。但其学术贡献为何?这是一个值得阐明和回答的问题。

1. 数字卦研究的学术贡献

今天看来,数字卦问题研究的学术贡献主要表现在如下四个方面:

第一,将商周甲金文材料及战国楚卜筮祭祷简上的所谓“奇字”突破性地断定为“筮数”“易卦”或“筮卦”。这个论断的提出,石破天惊,产生了极其深远的学术影响,不但具有考古学的意义,而且具有当代易学史的意义。当然,后一意义更为重大。从前,人们一直拘执于《周易》经文六十四卦和《说卦》八卦的卦画样式,几乎从未想到有以数字形式存在的易卦,更没想到“数字”本身即有其爻象!学者将张政烺先生揭明的这种易卦称之为“数字卦”,突出了“数字”特征,其实击中了人们在易学认识上的盲区!

第二,从一开始起,相关研究目标即指向对“《周易》卦爻画的性质和来源”问题的思考。《周易》卦爻画的性质和来源是什么,在近百年的易学和上古史研究中是一个很重要、很棘手而又几乎无法正确解答的问题。四十年以前,除了各种猜测之外,并无真实的答案。在数字卦研究的突破阶段,张政烺先生即指明了正确的思考方向:易卦来源于筮数,而《周易》的卦爻画(阴阳爻画)来源于数字。而且,张先生试图从筮法(揲蓍法)找到其根源,这是十分难得的。需要指出,张政烺的具体结论是不正确的,他认为《周易》卦爻画是由一、六两个数字构成的,这是错误的。根据笔者及其他学者的研究,真相现已大白,今本《周易》的阴阳爻画其实是由数字一(七)、八演变而来的,[31]楚竹书、汉帛书和汉简《周易》的卦爻画还保留着一(七)、八两个数字的书写特征。而数字一(七)、八其实又来源于大衍筮法。根据大衍之数(五十数)的揲蓍法,最终得出六、一(七)、八、九这四个数字,其中一(七)、八两数出现的频率很高,作为静爻、体爻、常爻被安排为《周易》经文的爻画,而九、六作为动爻、用爻、变爻被安排为爻题。而秦简《归藏》和清华简《别卦》的卦爻画则一律由六、一(七)两个数字构成,它们以五十五数的揲蓍法为依据,其原理与《周易》系统一致。

第三,提出了一系列的易学新问题,同时激活了一些早期易学研究中的老问题。这些问题包括:(1)在从筮卦到《周易》卦爻画的演变中,张政烺先生的数字集中说(四向二,三向一集中)能够成立吗?筮数的出现及其出现频率是否跟成卦法(揲蓍法)直接相关?(2)经文易卦和实占易卦在书写方式上是相同的还是异形的,是同源的还是异源的?以及它们是否都与成卦法(揲蓍法)有关?(3)战国楚卜筮祭祷简上的易卦是数字性质还是卦画性质?出土《周易》、秦简《归藏》的易卦也面临同样的问题。(4)“数字卦”“筮卦”“易卦”和“卦画”概念应当如何定义,它们的关系如何?(5)易卦如何从所谓数字卦转化为阴阳爻画卦?而人们又是如何遗忘《周易》卦爻画之本源的?此外,商周数字卦材料是否存在筮法甲和筮法乙的区别?骈列的出土易卦是否属于《左》《国》的“之卦法”?《左》《国》筮例中的“之八”是何意?《三易》的六十四卦如何排列,卦序与《三易》是否是一一对应的关系?《三易》的卦画与卦名有什么关系?在历史上,《周易》或《归藏》是仅使用一种,还是使用过多种成卦法(揲蓍法)?乃至表示卦爻画的筮数如何书写,“数字卦”概念本身如何定义等问题,都被人们提出来了。这些问题无疑在一定程度上深化了我们对于早期易学的认识和思考。

目前,上述问题大部分已得到解决。例如,与数字的通常写法相对,易卦中的数字通常采用其简省写法,其中最著名的例子是清华简《筮法》篇将数字“七”一律写作“一”字形。据此,笔者解开了《周易》阴阳爻画来源于数字一(七)、八两个数字的奥秘,改正了张政烺先生的错误。再如,清华简《筮法》的发现使得我们知道骈列的数字卦其实不属于《左传》的本卦与之卦例,[32]而应当遵循四位解卦法来理解。又如,张政烺先生严重依赖经验归纳法而提出的“数字集中说”,业已被证伪。筮数的产生及其出现频率,其实只与成卦法有关。又如,根据大衍之数(五十数)的揲蓍法,《周易》经文易卦即以一(七)、八两个数字为卦爻画;根据天地之数(五十五数)的揲蓍法,秦简《归藏》和清华简《别卦》的卦爻画即以六、一(七)两个数字为卦爻画。当然,还有一些问题没有解决,这需要更多的出土材料及相关研究才能回答。

第四,数字卦问题是中国当代易学研究的开端,前后延绵四十年,具有重要的学术史意义。1970年代最后数年,中国内地发生了从“革命”到“改革”的重大观念转折,政治、经济、文化、教育及社会意识都相应地发生了深刻变化。学术研究也是如此,研究范式及其问题发生了重大转变。当代易学研究正是在这一背景下展开的。回顾近四十年的学术历程,易学研究进入当代有两个重要标志,一个是数字卦问题的提出,另一个是1984年在武汉召开了“中国周易学术研讨会”和1987年在济南召开了“第一届国际周易学术研讨会”。现在看来,前一个的标志性更为重要,影响更为深远。因此笔者认为,中国当代易学研究应当以1978年12月初张政烺先生发表《古代筮法与文王演周易》的报告为起点。

2. 数字卦研究的局限

数字卦研究是否有其自身的局限或缺陷?这是一个严肃的学术问题,可惜学界尚未意识到这一点。笔者认为,数字卦研究本身有三大局限或缺陷:其一,学者过分依赖经验论证,易学理论诉求不足,理论修养有待提高。这里最典型的例子,是张政烺先生的“数字集中说”。张先生设想易卦源于筮数,这是对的,但是他试图从大量出土易卦数字组归纳出《周易》的阴阳爻画是由十个基本数字(从“一”到“十”)不断向“一”“六”这两个数字集中的结果。现在,他的这一想法被证明是完全错误的。实际上,经文易卦的数字爻画是由成卦法(揲蓍法)决定的,跟所谓“数字集中说”完全无关。其二,学者往往将数字卦从先秦易学或传统易学研究中抽离出来,过分强调其独特性。相应地,这同时意味着“卦画”的独特性。于是某些学者即认为“数字卦”和“卦画”是两个截然不同、完全对立的概念。进一步,就经文易卦是“卦画”还是“数字卦”的问题,学者产生了持久而激烈的争论。不过,自清华简《筮法》篇发现和整理之后,这场争论才逐渐消停下来。其三,学界提出了“数字卦”的概念,然后依其提出了许多问题,并展开了一系列的讨论,但大家对于这一概念及其与其他概念的关系,是很不清晰的。据鄙见,所谓数字卦研究的一个重大迷局即在于此。与此相关,在数字卦问题的讨论中,概念不清是常见的现象,立场预设则尚在其次。

四、数字卦研究的终结

迄至如今,数字卦研究应当走向终结。数字卦问题始于考古学上的“奇字”之谜,基于人们对于卦爻画表达之数字形式的遗忘和惊讶,数字卦研究虽然具有当代学术史的意义,但这一概念毕竟是今人发明的,存在重大局限。因此以“数字卦”为名义的研究应当走向终结,应当将相关研究转入先秦易学或传统易学研究的视域。[33]

1. “数字卦”辨名

“数字卦”一名的含义是什么?它是就爻画还是就卦画而言的?“数字卦”能否成立,或在何种意义上能够成立?这是我们应当辨清楚的问题。

首先,从传统易学来说,“爻”“卦”均从其“画”言,即就爻形、卦形所呈现的画象或图画而言。《同人·象传》九五、《困·象传》九五两曰“中直”,其中的“直”字即就爻形言。马王堆帛书《衷》篇曰:“《易》之义萃阴与阳,六画而成章。曲勾焉柔,正直焉刚。”“曲勾”“正直”即从爻形言。“卦画”一名则建立在“爻画”的基础上,故帛书《衷》篇和《说卦传》两曰“《易》六画而成章”,“章”即由诸爻画构成的卦画整体。换一句话说,易卦是一个整体,而非六爻或六画的简单叠加。进一步,《周易·系辞下》说伏羲作卦,《汉书·叙传》概括为“虙羲画卦”。据此,“卦画”或“爻画”的观念产生于战国中期。不过,“卦画”“爻画”的概念虽然产生战国中期,但它们可以加之于上古,前人即是这么做的。而用数字所画之卦爻,均有其形和有其画。

其次,根据出土易卦材料及目前的研究,古人正是以数字画爻和画卦的。或者说,“数字”是卦爻画的建筑材料和构成元素。最新的研究表明,不但易卦来源于筮数,而且阴阳爻画也来源于筮数。筮卦(实占易卦)和阴阳爻画(经文易卦)在表面上看起来迥异,但其实它们都来源于揲蓍法所产生的筮数。明白这一点,对于我们回答相关问题颇为重要。《左传·僖公十五年》曰“筮,数也”,这本来是一个常识,但在卦爻的抽象化和阴阳观念化的过程中“筮数”的本体却在一定程度上被遗忘了,即在《周易》领域,人们忘记了经文易卦来源于数字的事实。[34]

最后,“数字爻”“数字爻画”乃至“数字爻卦”的概念可以成立,而通常所谓“数字卦”其实即指“数字爻卦”,或“数字爻画卦”。如果认为是就易卦的整体而称之为“数字卦”,那么这个名称是很不恰当的,甚至错误的。

“筮”或“蓍草”是演卦的工具,大衍筮法是《周易》系统的成卦法。揲蓍得筮数,以筮数画爻、画卦:每一筮数必有其文,文即所谓数字;每一数字当一爻,由爻观其文即为爻画;每一卦由六爻(即六画)构成,故《说卦传》和帛书《衷》篇皆曰“六画而成章”,“章”即已成之“卦画”。反过来看,每一爻当一画,每一画对应一个数字。无论一个筮数数字有多少笔画,在易卦系统中它都只能算作(构成)一画。《周易》筮卦的六爻均由数字一(七)、八、九、六这四个数字画成。简言之,“爻画”就爻形言,数字之笔画整体即构成此一爻之形状整体。“卦画”则建立在“爻画”概念的基础上,它是积三画(三爻)或六画(六爻)而成的形状整体。从数字到数字之形状,从数字之形状到爻画,从爻画到卦画,这是一个有序关联且彼此不同的概念丛。

由于爻画与表示它的数字同一实体,故“数字爻”“数字爻画”,甚至“数字爻卦”“数字爻画卦”的概念可以成立。“数字爻卦”,即由数字爻所构成的易卦。今本《周易》有初九爻、六二爻的说法,清华简《筮法》有《爻象》一节,皆为其证。尽管“数字爻”“数字爻画”甚至“数字爻卦”的概念可以成立,但是“卦画”与“爻画”的概念根本不同。“卦画”是积六画或三画而成的形状整体(卦象整体),它的六爻虽然由数字构成,但是它本身不是一个数字,因而我们不能在此种意义上称易卦为“数字卦”。这样,“数字卦”只能指“数字爻卦”或“数字爻画卦”的概念,否则是不合理的,是错误的。例如,周原卜甲有一个筮卦,是由八七八七八五这六个数字构成的。[35]在这个卦中,每一爻是由一个数字直接构成或表示的,而此数字的形状即为所谓爻画。很显然,爻和爻画,与数字之文是同一的。但卦画不同,“《易》六画而成章”,由八七八七八五这六个数字构成的画象整体才是易卦,才是卦画,而它根本不是一个数字!在《三易》语境中,它显然不是一个表示“八十七万八千七百八十五”的数字。因此从命名来看,只有表示“数字爻卦”或“数字爻画卦”的“数字卦”概念,才是恰当的,否则它就是一个被错误表达或理解的概念。

2. 数字卦研究的终结与回归先秦易学研究

笔者认为,数字卦研究应当走向终结。为什么这么说呢?其原因有五。一者,“数字卦”概念缺乏历史的正当性。古人毕竟没有使用过“数字卦”的概念,它是一个在当代才提出来的新名词!即使是张政烺先生,也仅将所谓甲金文“奇字”突破性地判断为“筮数”“易卦”或“筮卦”,自始至终他不曾使用过“数字卦”一名。而“数字卦”一名的提出及其在当代的流行,在令人震惊之余,其实也反映出今人的无知。二者,“数字卦”概念缺乏命名上的正当性。一个名词或术语的产生,应当有其恰当的的根据。古人命名“易卦”,从《三易》言;[36]命名“筮卦”,从演卦工具言。[37]而今人命名“数字卦”,则多半出于惊奇,和出于自己的无知。它的命名,似乎出于与“卦画”相反对的需要。但实际上,“卦画”与“数字卦”不是两个真正对立的概念。三者,“数字卦”概念的使用,在早期易学和考古学领域引发了混乱。除了强调“数字”的积极作用外,这一概念在易学领域引发了术语混乱,而许多无谓的争论遂由此产生。四者,“数字卦”概念继续存在的意义不足。当研究表明所有易卦,不论是经文易卦、卦例还是实占易卦都来源于成卦法所得的筮数及作《易》者对于筮数的安排,那么“数字卦”概念除了具有当代学术史的价值外,它还有什么特别的意义呢?五者,数字卦的基本问题已得到解决,相应地数字卦研究终究会走向终结。所谓“奇字”问题已被破解,易卦源于筮数已得到证实,《周易》阴阳爻画已被证明来源于一(七)、八两个数字。而随着这些基本问题的解决,数字卦研究在未来继续存在的意义遂逐渐丧失。

虽然笔者判断数字卦研究应当走向终结,但这并不意味着我们应当放弃对出土易卦、易筮及出土《三易》经传材料的研究。数字卦研究的终结,即同时意味着先秦易学或早期易学研究的开展。换一句话说,我们应当将出土易卦、易筮或出土《三易》经传材料置入先秦易学研究或早期易学研究的视阈中。

*丁四新(1969—),清华大学人文学院哲学系教授,教育部长江学者特聘教授;主要从事先秦秦汉哲学、儒家哲学与经学、出土简帛思想研究。基金项目:本文系国家社会科学基金重大项目“出土简帛四古本《老子》综合研究”(编号15ZDB006)的阶段性成果。

[①]参见张政烺:《试释周初青铜器铭文中的易卦》,《考古学报》1980年第4期,第403—415页;《论易丛稿》,北京:中华书局,2012年,第1—25页。丁四新:《周易溯源与早期易学考论》,北京:中国人民大学出版社,2017年,第3—39页。拙著第一章——《从出土材料论〈周易〉卦爻画的性质和来源》,同题论文发表在《哲学门》第31辑(北京:北京大学出版社,2016年)第1—26页上。

[②]参见张政烺:《易辨——近几年根据考古材料探讨〈周易〉问题的综述》,见氏著《论易丛稿》,第39—58页;曾宪通:《建国以来古文字研究概况及展望》,《中国语文》1988年第1期,第23—24页;李零:《“奇字”之谜:中国古代的数字卦》,见氏著《中国方术考(修订本)》第四章,北京:东方出版社,2000年,第251—259页;宋华强:《楚简数字卦的再讨论》,见氏著《新蔡葛陵楚简初探》,武汉:武汉大学出版社,2010年,第185-212页;邢文:《数字卦与〈周易〉形成的若干问题》,《台大中文学报》第27期(2007年12月),第1-32页;贾连翔:《出土数字卦材料研究综述》,《中国史研究动态》2014年第4期,第39—43页;王化平:《万物皆有数:数字卦与先秦易筮研究》,北京:人民出版社,2015年,第2—19页。宋文,初载于简帛网2006年8月27日。

[③]以上,参见贾连翔:《出土数字卦材料研究综述》,《中国史研究动态》2014年第4期,第39-43页。

[④]参见王化平、周燕:《万物皆有数:数字卦与先秦易筮研究》,第2—19、14页。

[⑤]王化平、周燕:《万物皆有数:数字卦与先秦易筮研究》,第10页。

[⑥]关于数字卦研究,还有“数字卦”及其相关概念需要辨析,数字卦材料需要整理和分类等,本文不予讨论。

[⑦]转见刘鄂培:《试论〈周易〉的两个基本符号的意义——兼论卦象源与数字》,《清华大学学报(哲学社会科学)》第3卷第3期,1988年,第50页;刘建臻:《20世纪易学研究的新成果——阴阳二爻起源综述》,《扬州大学学报(人文社会科学版)》1998年第6期,第28—33页。

[⑧]郭沫若:《两周金文辞大系图录考释》,北京:科学出版社,1957年,第16页。按,安州六器在北宋重和元年(1118)出土于湖北孝感,其中中鼎的铭文参见(南宋)薛尚功:《历代钟鼎彝器款识》,沈阳:辽沈书社,1985年影印,第178—179页。

[⑨]李学勤:《安阳小屯以外出土的有字甲骨》,《文物参考资料》1956年第11期,第17页。

[⑩]唐兰:《在骨甲金文中所见的一种已经遗失的中国古代文字》,《考古学报》1957年第2期,第35页。

[11]张氏报告的内容,在《吉林大学古文字学术讨论会纪要》中有所记载,参见《古文字研究》第1辑,北京:中华书局,1979年,第2—3页。张政烺后来有一份自述,介绍了这个报告的主要内容。见氏著《我与古文字学》,载张世林编《学林春秋》,北京:中华书局,1998年,第285-305页。

[12]这四篇论文分别是《试释周初青铜器铭文中的易卦》《帛书〈六十四卦〉跋》《易辨——近几年根据考古材料探讨〈周易〉问题的综述》《殷墟甲骨文中所见的一种筮卦》。它们都已收入张政烺《论易丛稿》一书,见该书第1—72页。稍后,管燮初也说:“推想这是上古时代曾经使用过的卦爻之类表示思想意识的图形。”见氏著《西周金文语法研究》,北京:商务印书馆,1981年,第22页。

[13]关于数字卦问题,李学勤的观点主要有四:一,他很早(1956年)就谈及数字卦材料,并指出这种“纪数的辞”使人联想到《周易》的九六之数。二,根据有无数字“七”,他将商周的数字卦材料分为筮法甲和筮法乙。三,否定楚卜筮祭祷简上的易卦为数字卦,认为它们属于阴阳爻画性质,是由两种爻画构成的。四,出土《周易》和秦简《归藏》易卦属于卦爻画性质,不属于数字卦。在李先生那里,爻画卦与数字卦是彼此对立的两个概念,即若是数字则非爻画,若是爻画则非数字。最近,由于清华简《筮法》的发现,李学勤改变了他的第三个观点,明确承认楚卜筮祭祷简上的易卦为数字卦。他说:“前些年,我曾一度猜想楚简所谓数字卦其实都只是卦画,如今见到《筮法》,知道想法是错误的。”从总体上看,在数字卦问题上,李先生更多地充当了一个批评者的角色。第一点,见李氏《安阳小屯以外出土的有字甲骨》一文,《文物参考资料》1956年第11期,第17页。第二点,见李著《周易溯源》(成都:巴蜀书社,2006年)第三章第七节。第三、四点,见前揭李著第四章第三、四节。李先生后来改变观点,见氏著《清华简〈筮法〉与数字卦问题》,《文物》2013年第8期,第68页。

[14]1985年,萧汉明先生在一篇文章中使用了“数字爻卦”的概念。1988年,刘仲宇发表了《简论〈周易〉的思维取向、思维形式及思维方法》一文,“数字卦”出现3次。据此,笔者判断“数字卦”概念很可能出现在1985—1988年之间。参见萧汉明:《论〈周易〉的哲学思想与爻性爻位的关系》,《武汉大学学报(社会科学版)》1985年第5期,第43页;刘仲宇:《简论〈周易〉的思维取向、思维形式及思维方法》,《求是学刊》1988年第5期,第43—48页。

[15]张氏三文(《试释周初青铜器铭文中的易卦》《易辨——近几年根据考古材料探讨〈周易〉问题的综述》《帛书〈六十四卦〉跋》)均有此意,其中后二文更为显豁。见氏著《论易丛稿》,第39—72页。

[16]金景芳:《学易四种》,长春:吉林文史出版社,1987年,第196页;李学勤:《周易溯源》,第327页。

[17]韩自强:《阜阳汉简〈周易〉研究》,上海:上海古籍出版社,2004年,第90、95页。综合起来看,李零赞成张政烺的观点,既肯定出土《周易》、秦简《归藏》卦爻画为阴阳性质,又认为它们来源于筮数。见氏著《中国方术考(修订本)》,第258页;《中国方术续考》,北京:东方出版社,2000年,第312页;《简帛古书与学术源流》,北京:三联书店,2004年,第409—410页。

[18]李学勤:《周易溯源》第四章第三、四节,第277、282—283页。李书这两节的文字分别由两篇文章编辑而成。第一篇为《出土筮数与三易研究》,载于朱晓海主编《新古典新义——纪念闻一多先生百年诞辰国际研讨会论文集》(台北:学生书局,2001年)上,最初于1999年发表在“纪念闻一多先生百年诞辰学术研讨会”上;第二篇为《论战国简的卦画》,载于《出土文献研究》第6辑(上海:上海古籍出版社,2011年)上。

[19]参见李零:《中国方术考(修订本)》,第234页;韩自强:《阜阳汉简〈周易〉研究》,第89—90页;李宗焜:《数字卦与阴阳爻》,《中央研究院历史语言研究所集刊》第77本第2分册(2006年),第289页;宋华强:《新蔡葛陵楚简新探》,武汉:武汉大学出版社,2010年,第185-204页。

[20]吴勇:《从竹简看所谓数字卦问题》,《周易研究》2006年第4期,第43—48页;《出土文献中的易卦符号再认识》,《周易研究》2006年第2期,第52—56页。另外,刘雨鹰亦发表文章否定张政烺的易卦源于筮数说。参见刘雨鹰:《商周的数字卦用六象筮法考——对张政烺先生易卦源于筮数论的初步证伪》,《怀化师专学报》第19卷第1期(2000年2月),第27页。

[21]李零:《中国方术考(修订本)》,第258页;《中国方术续考》,第319页。韩自强:《阜阳汉简〈周易〉研究》,第87、95页。此外,徐锡台、楼宇栋很早即将出土西周数字组直接称为“卦画”,对于他们而言,不存在所谓“数字卦”与“卦画”的对立,数字即有其爻画和卦画。参见徐锡台、楼宇栋:《西周卦画探源——周原卜骨上卦画初探》,《中国哲学》第3辑,北京:三联书店,1980年,第13—25页。徐、楼《西周卦画探源》一文,亦见中国考古学会编《中国考古学第一次年会论文集(1979)》(北京:文物出版社,1980年)一书。

[22]李学勤:《周易溯源》第四章第三、四节,第277、282—283页。

[23]李宗焜:《数字卦与阴阳爻》,《中央研究院历史语言研究所集刊》第77本第2分册(2006年),第308页。此前,廖名春已有类似观点,但他不认为二者是截然对立的。就长安西仁村陶拍易卦,廖氏说:“其卦序同于《周易》,其架构也必然同于《周易》。只是它用数字,而不是用阴阳爻画记爻。也就是说,它本来是用阴阳爻画记爻的,但为了形象,把阴阳爻画直接还原成了数字。由此揣测,我们所看到的近百例晚商和两周时期的数字卦,不完全是《连山》《归藏》《周易》之类的卦爻画的前身。有些,很可能就是由《周易》的卦画卦转写而来。”见氏著《长安西仁村陶拍数字卦解读》,《周易研究》2003年第5期,第10页。

[24]邢文:《数字卦与〈周易〉形成的若干问题》,《台大中文学报》第27期(2007年12月),第11页。

[25]据清华简《筮法·战》《地支与爻》两节,筮数“七”在卦中均画作“一”,或者说卦中的爻画“一”均表示数字“七”。参见廖名春:《清华简〈筮法〉篇与〈说卦传〉》,《文物》2013年第8期,第70页;马楠:《清华简筮法二题》,《深圳大学学报(人文社会科学版)》第31卷第1期(2014年),第64页;丁四新:《周易溯源与早期易学考论》,第21—25页。

[26]李学勤:《清华简〈筮法〉与数字卦问题》,《文物》2013年第8期,第66—69页。另外,在2011年《周易溯源》的重印附记中,李先生表示,他在看到清华简《筮法》之后开始放弃自己的观点。尽管如此,但李先生仍然没有回答出土《周易》、秦简《归藏》和清华简《别卦》的卦文是否为数字卦,或来源于筮数的问题。贾连翔虽然接受了“数字卦”的通称,但是他说:“上海博物馆藏战国竹书《周易》、马王堆帛书《周易》、阜阳双古堆汉简《周易》、王家台秦简《归藏》以及清华简《别卦》中的卦文虽然与数字卦形式相同,但其性质并非实占数字,而只是卦画图形,因此它们不能被称为数字卦。”(见氏著《出土数字卦材料研究综述》,《中国史研究动态》2014年第4期,第40页)这即是说,贾氏在一定程度上承认了出土《周易》、秦简《归藏》和清华简《别卦》的卦画是由数字构成的(所谓“与数字卦形式相同”)。不过,他依然断定它们是卦画图形,而不是所谓数字卦。很显然,贾氏仍然在尽心维护从金、李二位到李宗焜、邢文、吴勇等人的看法。至于他的观点是否正确或恰当,则涉及卦爻画形成的真相以及“卦画”“数字卦”二名的定义问题。

[27]在竹简《筮法》发现之前,大多数人赞成张先生的“数字集中说”。例如,台湾学者季旭升先生说:“从新石器时代开始的数字卦,一直到商、周、秦、汉,我们看到它所用的数字大体上是朝向简化的方向走,因此先是新石器时代的两个数字卦十二个数字中就用了‘一、二、三、四、五、六’等六个数字,到商代基本上是以‘六、七、八’为大宗,春秋、战国时代则向‘一、六、八’集中。到西汉时期的马王堆帛书和阜阳汉简《周易》,全以‘一、八’来表示。‘一’与阳爻同形,‘八’拉平之后与阴爻同形,这就和现在所见的《易经》完全一致了。这说明了《易经》源于数,《易》卦也是由数变来,而且有一个非常长远的历史过程。”(见氏著《古文字中的易卦材料》,载刘大钧主编《象数易学研究》第3辑,成都:巴蜀书社,2003年,第16页)但也有学者对张说不以为然,如李学勤等主张“卦画”与“数字卦”并行对立说,这实际上是在暗中摒弃了张氏的“数字集中说”。

[28]韩自强提出了“简化说”,尽管在具体描述上不一定都正确,但从理论上来看,无疑切中了肯綮。他说:“数字卦这种占筮术从商周到汉初,延绵两千多年,在流传过程中由繁趋简。从原始的一至九这九个数字皆用,演变成用六个数字、五个数字、四个数字、三个数字,直到使用二个数字,这就是《周易》的所谓‘简易’(流传至今的长短横画符号卦,时间并不悠久,目前所能见到的实物是东汉末年的熹平石经《周易》,更早的符号卦尚未发现)。从繁趋简的演变过程是由占筮方法的变化和用筮策数量的不同造成的。古人使用六个数或五个数的占筮方法和用策数量已经无法知道了,但使用四个数和二个数的原因,可以从《周易·系辞》的‘大衍之数’里找到信息。”见氏著《阜阳汉简〈周易〉研究》,第90页。

[29]丁四新:《周易溯源与早期易学考论》,第3—39页。

[30]韩自强:《阜阳汉简〈周易〉研究》,第95页。

[31]丁四新:《周易溯源与早期易学考论》,第37页。此前,韩自强已提出了正确的观点,但由于他的论证无力,证据无效,故只能算猜想。见氏著《阜阳汉简〈周易〉研究》,第95页。

[32]张政烺先生将楚简骈列的两个易卦视同《左传》筮卦中的本卦与之卦关系,王化平较早批评和否定了此说。王化平:《〈左传〉和〈国语〉之战国楚简数字卦画的比较》,《考古》2011年第10期,第64—65页。这篇论文后来收入王化平、周燕著《万物皆有数:数字卦与先秦易筮研究》第104—112页。

[33]按,本节的论述,可参见拙文《“数字卦”及其相关概念辨析》,《中国哲学史》待刊稿。

[34]尽管在先秦已经形成了体爻与用爻、体卦与用卦(经文易卦与实占易卦)的划分,但是它们之间的联系是很明确的。它们来源于相应的成卦法,易卦之六爻均有数字构成,这应当是当时的常识。所谓爻画,不仅对经文易卦而言,筮卦已有爻画。卦爻画或称刚爻柔爻,或称阴爻阳爻,这是人们对爻画作哲学观念化的结果。换一句话说,它们是人们赋予爻画以哲学含意的新名称。大概在东汉时期,爻画进一步简化为横画断连的形式。可能从那时,《周易》卦爻画来源于筮数的常识,逐渐被人们遗忘,而变得日益模糊。乃至近百年来学者一直在追问所谓卦爻画的来源及其是什么的问题。“数字卦”概念正式在这一背景下提出,并很快流行开来的。

[35]参见陕西周原考古队:《陕西岐山凤雏村发现周初甲骨文》,《文物》1979年第10期,第41页。按,这个卦是既济卦的用卦或筮卦。

[36]“易卦”一名从《三易》言,“《易》”是“易卦”命名的依据。《左传·昭公三十二年》曰:“在易卦,雷乘乾曰大壮。”帛书《缪和》篇“《易卦》”凡6见。

[37]《尚书·洪范》曰:“择建立卜筮人,乃命卜筮。”《周易·蒙》卦辞曰:“初筮告(吉),再三渎,渎则不告(吉)。”“告”字当为“吉”,二字形近。帛本作“吉”。《左传·僖公四年》曰:“筮短龟长。”《左传·僖公十五年》曰:“筮,数也。”筮以数计,以数演,以数成。“筮”是“筮卦”一名的命名依据。由此足见古人颇为重视“筮”的观念。以“筮”名卦(筮卦),符合古人的命名习惯。