韩立新

清华大学人文学院哲学系教授、博士生导师,清华大学马克思恩格斯文献研究中心主任、智库中心副主任。

[摘要]自《法哲学原理》出版以来,以海姆为代表的批判者们就认为,黑格尔关于国家的两条原则,即实体性原则与自我意识原则之间存在着根本性矛盾,结果导致他在事实上抛弃了自我意识立场,倒退到了古代的整体主义。尽管现代西方出现了许多为黑格尔国家学做自由主义辩护的著述,但是这一难题依然没有得到实质性解决。本文试图从《精神现象学》中的“实体与自我意识的同一性”原理出发来解决这一难题,即通过以主观性为中介对普遍意志和个别意志之间的关系的重构,来证明黑格尔的实体性原则包含着自我意识原则,其国家观仍然建立在自我意识的基础之上。从而为黑格尔伦理国家观矛盾的解决提供了一条崭新的思路。

[关键词]黑格尔;伦理国家;实体与自我意识的同一性;主观性;爱国心

TheContradiction in Hegel’s notion of state and its Resolution

InWhich Sense Can Individual Become the Founder of State?

Han Lixin

(Department ofPhilosophy, Tsinghua University, Beijing 100084, China)

Abstract:Since the publication of Elements of thePhilosophy of Right, it has been criticized by Rudolf Haym, etc. due to thefundamental contradiction between Hegel’s principles of state, i.e. theprinciple of substantiality and the principle of self-consciousness, whichcompels Hegel to abandon the standpoint of self-consciousness and fall back toancient holism. Notwithstanding recent studies that plead for Hegel’s philosophyof state from the liberalist perspective, this conundrum remains unsolved.Preceding form the principle of the “unity of the substance withself-consciousness” inPhenomenology ofSpirit, the author seeks to reconstruct the relationship between universaland individual will through the mediation of subjectivity. The aim of thisapproach is to justify that the principle of substantiality entails theprinciple of self-consciousness and that Hegel’s notion of state is stillgrounded on self-consciousness and therefore to provide a brand-new solution tothe contradiction in Hegel’s notion of state.

KeyWords: Hegel, ethical state, unity of the substance with self-consciousness,subjectivity, patriotism

[作者简介]韩立新(1966—),男,内蒙古赤峰人,清华大学人文学院哲学系教授、博士生导师,清华大学马克思恩格斯文献研究中心主任、智库中心副主任,主要从事马克思哲学、黑格尔哲学及环境伦理学研究。

黑格尔的《法哲学原理》“是以国家学为内容的”(序言)[1],而“国家学”的根本使命就在于解决近代以来国家与个人之间的矛盾问题。但是,在这一问题上,黑格尔并没有采取社会契约论等近代自然法思想家通常的做法,把个人看成是国家形成的前提,而是把国家看作是实体性伦理理念在地上的实现,从而建构了一个与近代自然法传统不同的伦理国家观。自1820年《法哲学原理》出版以来,这一国家观就一直备受争议。之所以会出现这种情况,主要是因为他的国家观中的矛盾还没有得到根本性解决,即,尽管他本人试图把国家定义为实体性国家和个人的自我意识之间的统一,但是两者并没有真正地统一起来,结果导致他的国家在实际上只是实体性意志的反映,而与个人的个别意志无关,从而被诟病为复古的整体主义。第二次世界大战以后,随着黑格尔哲学的复兴,西方出现了许多为黑格尔国家学做自由主义辩护的著述,但是,这一根本性难题依然没有得到实质性解决。有鉴于此,本文拟作以下几项工作:(1)根据《精神现象学》中的“实体与自我意识的同一性”原理,来分析《法哲学原理》“国家章”中的伦理国家规定;(2)分析黑格尔伦理国家观的矛盾,以及对这一国家观的批评和辩护,建立本文解决这一问题的路径;(3)通过以主观性为中介对普遍意志和个别意志之间的关系的重构,证明由于黑格尔国家观中实体性原则包含着自我意识原则,他的伦理国家并非是复古的整体主义。

一.伦理国家的基本规定

黑格尔本人关于国家学的著述和讲义笔记颇多,从耶拿初期的《自然法论文》、《伦理的体系》、《精神哲学草稿(I、II)》,到成熟时期《哲学全书》中的《精神哲学》;从1817-1818年冬季学期开始的七次“自然法和国家学”讲义到其正式出版物《法哲学原理》。尽管在不同的时期,他用以指称国家的词语有所差别,譬如有“民族(Volk)”、“民族精神(Geist eines Volks)”(§257附释)、“精神”等说法,但使用最频繁的无疑是“伦理(Sittlichkeit)”或者“伦理实体(die sittliche Substanz)”。由此出发,我们也可以把他的国家称为“伦理国家”。但是实际上,这样称谓它决不仅仅是出于语词的使用频率,更根本的原因是,他的国家规定是由伦理概念所决定的。

黑格尔的伦理概念与他的精神概念密切相关,甚至可以说,伦理其实就是精神概念本身。众所周知,精神概念诞生于耶拿后期,在《耶拿精神哲学II》当中,黑格尔曾把精神定义为“在个别者完全的自由和自立性基础上的普遍性(Allgemeinheit in der vollkommenen Freiheitund Selbst?ndigkeit der Einzelnen)”[2]。从内容上说,它是由改造过了的费希特的自我和斯宾诺莎的实体,或者说自我意识和实体的结合体。如果说自我意识属于个人的主观性,实体属于客观性的话,那么两者的结合就意味着主观性与客观性的结合,即人的内部的主观世界与外部的理性规律的结合;如果说自我意识是个别性,而实体是普遍性的话,那么两者的结合又意味着个别性与普遍性的结合。这种结合不同于古代的共同体主义,它是在近代主体性原理的基础上所实现的高层次的统一。

在这一点上,伦理与精神相同。所谓“伦理是在它概念中的意志和单个人的意志即主观意志的统一。”(§33)所谓“概念中的意志”是客观意志,属于伦理的客观性环节;而“单个人的意志即主观意志”属于人的主观性环节。伦理的客观性环节表现为两个方面:一方面是指伦理的理念、概念或者实体;另一方面是指现实中存在的法律和规范等。伦理的主观性环节则指人内在的“道德性(Moralit?t)”、“情绪(Gesinnung)”、“知识和意志(Wissen und Wollen)”等。伦理概念就是“现存世界和自我意识本性”(§142)的统一,或者说就是客观意志和主观意志的统一。《法哲学原理》的三篇结构即“抽象法”、“道德”和“伦理”其实是按照这种两者统一的逻辑来排列的。如果说“抽象法”指规范的客观性的话,那么“道德”则主要与人的目的、对规范的判断等主观性有关。“抽象法”与“道德”在更高层次上的结合即“伦理”,它作为主观性与客观性的统一体在现实中表现为家庭、市民社会和国家。

对黑格尔而言,构成精神的两个要素即实体和自我意识的统一不是静态的,而是一个动态的结合过程。在《精神现象学》中,他把这一结合过程归结为“实体即主体”命题[3]。“活生生的实体是一个存在,这个存在就其真理而言是一个主体,或者换个同样的说法,这个存在就其真理而言是一个现实的东西,只不过在这种情况下,实体是一个自己设定自己的运动,或者说一个以自身为中介而转变为另一个东西的活动。”[4]这个命题,如果细分的话,可包含三个环节:(1)实体是运动的主体,自我意识是实体为了实现自身所设定的一个环节,在这个意义上,实体相对于自我意识而言具有优先性,是自我意识追求的目标;(2)实体必须借助于自我意识才能完成自身,自我意识是实体自我实现必不可少的中介。因此,自我意识对实体而言又不是被动的、可有可无的环节;(3)实体与自我意识将在最终阶段实现完整的统一。这种统一,对精神而言是“绝对精神”;对自我意识而言就是“绝对知”。两者在“绝对精神”和“绝对知”的层面实现了完全的同一。这就是所谓的“自我意识和实体的同一性”原理。

这一原理不仅构成了精神概念的具体内容,而且还是贯穿整个黑格尔法哲学系的基本原理。在《法哲学原理》中,无论是“导论”中对“法哲学的概念,意志、自由和法的概念”的阐述(§1-33),还是“伦理篇”中对“伦理”(§142-157)和“国家”(§257-271)的说明,都可以看到这一原理的贯彻和应用。在“伦理篇”开头,黑格尔写道:

“伦理是自由的理念。它是活的善(daslebendige Gute),这活的善在自我意识中具有它的知识和意志,通过自我意识的行动而达到它的现实性;另一方面自我意识把伦理性的存在看作是它的绝对基础和起推动作用的目的。因此,伦理就是成为现存世界和自我意识本性的那种自由的概念。”(§142)

按照这一规定,伦理像生命那样有一个不断发育和成长的过程,即“活的善”。“活的善”与“实体即主体”命题相一致。(1)如果说伦理是“自由的理念”,即善的理念的话,那么它作为实体有其自己的目的。而自我意识必须把“善”当作自己的“绝对基础”和“目的”,必须积极参与“善”的实现过程;(2)这一目的又只有借助“知识和意志,通过自我意识的行动”才能达成;(3)伦理是“善”的实体和人的自我意识的统一体。关于伦理的这一规定几乎是上述“实体与自我意识的同一性”原理三个环节的翻版。

伦理在现实中所达到的最高形式就是国家。按照《法哲学原理》的说法,国家是“个体独立性和普遍实体性在其中完成巨大统一的那种伦理和精神。”(§33补充)“国家是精神为自己所创造的世界”(§272补充)。因此,黑格尔的国家规定与他的精神规定和伦理规定相同,也遵循了“实体与自我意识的同一性”原理,可以分为下面三个命题:(1)与实体相对应,“国家是实体性意志的现实性。”(§258);(2)与自我意识相对应,“国家是具体自由的现实性。”(§260);(3)与实体和自我意识的统一相对应,“国家是伦理理念的现实性”(§257)。下面,让我们分别对这三条命题予以阐述。

在《法哲学原理》“伦理篇”的序言部分,黑格尔首先区分了考察国家的两种方式:“在考察伦理时永远只有两种观点可能:或者从实体性出发,或者原子式地进行探讨,即以单个的人为基础而逐渐提高。”(§156补充)如果说前者的探讨方式可称作实体性优先的话,那么后者的探讨方式可称作自我意识优先。以前者为基础建立起来的国家观是实体性国家观,其特点在于认为国家的本质并非由单个人,或者由单个人的集合所决定,而是由超越性的实体性意志所决定。这种实体性国家观的代表是古代的整体主义,即柏拉图的《理想国》或者亚里士多德的《政治学》中的国家概念。以后者即自我意识优先为基础而建立起来的国家观是个体性国家观,这种国家观的特点在于认为国家的本质要由每一个自我意识所决定,国家的实质是由自我意识所构成的原子论体系。个体性国家观的代表莫过于近代以霍布斯、洛克、卢梭等人为代表的社会契约论和康德、费希特等人的自然法理论。近代以来,这种国家观一直占有主流地位,是自由主义国家观的代表。而黑格尔的立场,无疑属于前一种实体性优先的国家观,当然是经过改造的带有近代特征的实体性国家观。

那么,黑格尔实体性优先的基本立场是什么呢?首先,“国家是绝对自在自为的理性的东西,因为它是实体性意志的现实性。”(§258)伦理理念作为实体是自在自为的主体,它通过自己的运动产生出国家,在这个意义上,国家是伦理理念自我运动的结果。而自我意识,只是在伦理实体展现自身和完成自身的过程中,作为其中的一个环节来参与实体运动的。因此,伦理实体相对于单个人的自我意识而言,无论在时间上还是在逻辑上都是占先的,这也是实体性优先的本来含义。这样一来,国家就具有了某种超越个别的自我意识的特性,即“普遍性和神圣性”(§260补充),故在法哲学中有很多“国家是地上的精神”(§258补充)、“地上的神物”(§272补充)之类的说法。由于国家作为实体的优先性,对自我意识而言,“成为国家成员是单个人的最高义务。”(§258)

其次,国家所反映的意志是“实体性意志”,而非单个人组成的“共同意志”。黑格尔无时不刻地强调这一点。在他看来,社会契约论把整体分解为个体,让个体优先于整体;将个人的权利看成是国家形成的首要前提;结果使国家成为建立在契约基础上的原子论体系,这种国家观“是没精神的,因为它只能做到集合并列”(§156)。卢梭提出了“意志作为国家的原则”(§258)思想,在这一点上,他高于诉诸于主观情感的哈勒的《国家学的复兴》。但是,由于他所理解的“普遍意志”仍然是从单个人中汇集起来的“共同意志”,在本质上并没有跳出“特定形式的单个人意志”(§258附释)的框架。因此,无论怎样强调契约是人民意志的反映,由于他们是以个人权利为前提来考虑国家的形成的,他们的国家都只能属于“外部国家”(§157、§183)、“强制国家(Notstaat)”[5]或者“理智国家(Verstandesstaat)”(§183),其中看似具有国家功能的“司法”和“福利行政(Polizei)”也只能是市民社会内部的两个环节。

但是,黑格尔终究不是生活在古代的哲学家,他要建立的国家必须是一个近代国家。而近代国家的根本特点,就在于国家必须尊重“自我意识的权利”(§215)。那么,黑格尔是如何在实体性国家中安置自我意识的呢?黑格尔的国家分可分为广义和狭义两种。广义的国家是指包括家庭、市民社会和国家这三个环节在内的“伦理”;狭义的国家则是指作为“伦理”最高阶段的国家。在广义国家规定中的市民社会层面,黑格尔与社会契约论者并无实质性区别。譬如,无论是对“私有权”和“需要的体系”的肯定,还是对司法陪审制度和司法公开的强调等,在承认个人的自由和权利这一点上,他决不输给任何自由主义者。当然,问题的关键并不在于市民社会层面,而在于在狭义的国家规定层面,他是不是也尊重了“自我意识的权利”。要弄清楚这一点,就需要研究他关于国家的第二条命题“国家是具体自由的现实性”(§260),因为这条命题是从自我意识角度出发的国家规定。

那么,“国家是具体自由的现实性”命题又包含哪些内容呢?首先,国家理念的现实化过程与自我意识直接相关。国家作为伦理理念不能永远浮在天上,它还必须在地上实现出来,而要在地上实现,无论如何都要以自我意识为中介。在古代,由于人的自我意识还不够发达,“国家的概念还被蒙蔽着”(§260补充);到了近代,随着自我意识的觉醒,国家的理念开始出现在自我意识之中,用黑格尔的说法,“它在被提升到普遍性的特殊自我意识中具有这种现实性。”(§258)这样一来,现实中的国家要以自我意识对它的承认为前提。如果国家得不到人民的承认,就像在法国大革命中所出现的那样,它将被市民革命所推翻。在这个意义上,个人的自我意识对近代国家的形成具有决定性作用。黑格尔充分看到了这一点,他高度肯定了“主观自由”、“具体自由”等自我意识因素的意义。

其次,国家不能仅仅把自我意识当作实现自身的手段,它还必须把实现个人的具体自由视为国家本身的目的和使命。在国家中,“具体自由在于,个人的单一性及其特殊利益不但获得它们的完全发展,以及它们的权利获得明白承认(如在家庭和市民社会的领域中那样)。”(§260)在这一点上,近代国家远比古代国家出色。在古代国家中,由于个人的个别性淹没于国家的普遍性之中,两者没有分离出来,个人无法真正地参与到国家中去。这样的国家因无自我意识的参与而表现得软弱无力,一遇到外敌入侵等不利因素就迅速瓦解。而在近代国家中,由于国家承认个人自由对国家的积极意义,并保障个人自由和为个人谋福利,从而得到人民的普遍拥护。同时,由于个人自由得到了充分的发展,个人得以真正地参与到国家的发展进程之中,个人与国家同命运共患难,保卫国家也就等于保卫自己,故它是牢不可摧的。黑格尔认为,只有这种实现了特殊利益与普遍利益完美结合的近代国家才是“一个肢体健全和真正有组织的国家。”(§260)

黑格尔很早就形成了这一认识,其雏形可以追溯到早期的《德意志宪法》,当时他就已经拥有了“能够得到自己人民自由活跃精神支持的国家权力是无限强大的”之类的想法[6]。到了耶拿后期,随着对“物象本身(die Sache selbst)”逻辑的发现,他已经找到了协调古代共同体主义和近代的“绝对的个别性原理(Prinzipder absoluten Einzelnen)”[7]的中介,开始对柏拉图的国家观表示不满,称“这些是古代人、[就连]柏拉图也不知道的、近代的更高级的原理。……在他们那里,个别性‘绝对地知道自己自身’即这种‘绝对地在自己内部存在’的事态是不存在的。柏拉图的共和国和斯巴达国家一样,都是这一‘知道自己本身的个体性’的消失。”[8]在《法哲学原理》中,他对柏拉图的国家的批判达到了极致,认为“柏拉图的理想国要把特殊性排除出去”(§185补充),不承认“单个人独立的本身无限的人格这一原则,即主观自由的原则”(§185附释),并宣称“一切国家制度的形式,如其不能在自身中容忍自由主观性的原则,也不知道去适应成长着的理性,都是片面的。”(§273补充)

最后,国家中具体自由的实现是有条件的。能够参与到国家中去的个别意志决不是个人的主观任意;国家所予以保障的特殊利益也不是市民社会意义上的私人利益。个人对主观自由的追求还必须符合国家的整体利益。要做到这一点,个人需要把普遍性当作自己的“实体性的精神”,当作自己的“最终目的而进行活动”(§260),将自己的个别性提升到普遍性的高度。只有这样,个人才能实现自己的具体自由。离开国家,个人自由不仅失去前进的目标,而且根本就无法实现。“个人意志的规定通过国家达到了客观定在,而且通过国家初次达到它的真理和现实化。国家是达到特殊目的和福利的唯一条件。”(§261补充)

由此可见,尽管黑格尔将“个别性原理”提高到“绝对性”的高度,但是到最后还是没有忘掉给“主观自由的原则”设置一个限度。这个限度就是伦理实体所能容纳的限度,主观自由要统一于伦理实体,而不是相反。黑格尔说道:“个人主观地规定为自由的权利,只有在个人属于伦理性的现实时,才能得到实现,因为只有在这种客观性中,个人对自己自由的确信才具有真理性,也只有在伦理中个人才实际上占有他本身的实质和他内在的普遍性。”(§153)。由此看来,自我意识与伦理实体相统一的基础是伦理实体,而非自我意识。尽管这一点时常遭到激进的自由主义者的诟病,但是正如黑格尔所担心的,如果失去伦理实体对个人自由的限制,“单个人本身的利益就成为这些人结合的最后目的。由此产生的结果是,成为国家成员是任意的事。”(§258附释)总之,无论是国家要经过自我意识的承认,还是国家要保障个人的主观自由,个人只有将个别性纳入到国家的普遍性中才能实现主观自由,“国家是具体自由的现实性”命题的三个方面,可以说都充分考虑到了近代自我意识要素对国家形成的意义,黑格尔对自我意识的安排基本上是符合近代国家的精神的。

从整体上看,国家一方面是“实体性意志的现实性”,另一方面又是“具体自由的现实性”,而两者的合题则是黑格尔关于国家的第三个命题,即“国家是伦理理念的现实性”(§257)。这一合题出现在“国家章”的开头。

“国家是伦理理念的现实性——是作为显示出来的、自知的实体性意志的伦理精神,这种伦理精神思考自身和知道自身,并完成一切它所知道的,而且只是完成它所知道的。国家直接存在于风俗习惯中,而间接存在于单个人的自我意识和他的知识和活动中。同样,单个人的自我意识由于它具有政治情绪而在国家中,即在它自己的实质中,在它自己活动的目的和成果中,获得了自己的实体性的自由。”(§257)

与“国家是伦理理念的现实性”相类似的说法还有国家是“显现在现实性中的那理性的象形文字”(§279补充)等。如果说“伦理理念”代表着伦理的实体方面,而“现实性”所强调的是自我意识的作用,那么这一命题所要表达的意思就是:国家是“实体性意志”和“单个人的自我意识”的统一,或者说是“客观自由(即普遍的实体性意志)与主观自由(即个人知识和他追求特殊目的的意志)两者的统一。”(§258附释)

总之,一方面,国家是“实体性意志的现实性”。实体性意志优先于个人的自我意志及其集合形式,国家的本质体现在实体性意志当中;另一方面,国家并非与自我意识无关,“国家是具体自由的现实性”;最后,国家是实体性意志和具体自由的统一,“国家是伦理理念的现实性”。从这三个命题中可以看出,在黑格尔那里,精神、伦理和国家,虽然在外延有差别——精神的外延要大于伦理,伦理的外延要大于国家——但是在基本构成上具有一致性,即,它们之中都贯穿着《精神现象学》中的“自我意识与实体的同一性”原理。尽管黑格尔本人曾表示过法哲学是其《逻辑学》的延伸,其中包含了“个别、特殊、普遍”、“形式与质料”等逻辑学范畴,黑格尔的研究者们也大多主张法哲学是《逻辑学》的具体运用,譬如马克思就从这一角度出发批评他的国家规定是“逻辑的、泛神论的神秘主义”[9]。但是,正如我们在上面所分析的,贯穿其法哲学,尤其是其国家学的基本原理,是《精神现象学》中的“自我意识与实体的同一性”。在这个意义上,在对黑格尔的法哲学及其国家观的解释上完全可以确立起一条从《精神现象学》出发的解释路径。而且,从下面可以看到,这条路径对于分析和解决黑格尔伦理里国家观的矛盾问题可能更为妥当,也更为有效。

二 伦理国家观的矛盾分析

强调实体性意志和自我意识的统一是黑格尔国家观的最高原则。早在耶拿时期,黑格尔就看到了社会契约论的消极方面,以及个人主义泛滥对伦理、法律、宗教以及国家的危害,故在《费希特和谢林的哲学体系的差别》、《论自然法的科学探讨方式,自然法在实践哲学中的地位及其与实证法学的关系》(简称《自然法论文》)和《伦理的体系》等中,提出了“个人的自由与民族的共同”理想。即,一方面,要最大限度地承认近代的“个别性原则”、“主观自由的原理”,当实体原则的立场有转化为整体主义的危险之时,用自我意识原则的立场对其进行限制和矫正,以保证国家必须是一个近代国家;同时,另一方面,也要继承古代共同体主义的积极内容,用“民族精神”或者“伦理”等实体性因素对个体性国家观进行纠正,以确保国家的超契约性。这种既能保持近代个人自由,同时又能实现高迈的共同体理想的伦理国家难道不是人类有关国家的最高认识吗?而且,这种完美的国家概念,既不是在近代的自然法思想家那里,也不是在古代的柏拉图和亚里士多德那里,而是在黑格尔的法哲学中完成的。从《法哲学原理》的“序言”等处表现出来的自信来看,至少他本人是这样认为的。

但是,事与愿违,自《法哲学原理》出版以来,他的国家观却一直成为众矢之的,甚至被认为是其整个哲学体系中最成问题的部分。从他的同时代哲人开始,中经鲁道夫·海姆和青年黑格尔派的鲍威尔、赫斯、卢格、青年马克思等人[10],再到现代的罗素、波普尔,他们都认为他的国家观非但没能将实体性意志和自我意识统一起来,相反还因为他缺少自我意识立场,结果在统一两者时,只留下了实体的自我运动,结果倒退到了古代的整体主义。

出现这种批判绝非是偶然的。因为,作为一个事实,在黑格尔的国家观中,的确存在着许多可归结为整体主义的思想渊源。首先,是古代的共同体主义。早在耶拿早期的《自然法论文》和《伦理的体系》中,黑格尔就有意引入柏拉图的《理想国》和亚里士多德《政治学》中的国家观念。譬如,“民族(Volk)在本性上先于个别者(Einzelne)。因为,如果孤立存在的个别者根本不能自足,他就必须与一个统一的民族相关,正如部分与其整体的关系一样。”[11]这里的“民族”所对应的就是“伦理”,也即后来法哲学中的国家概念。在研究史上,阿克塞尔·霍耐特曾在《为承认而斗争》中将这一渊源夸大,并以此为基础来纠正耶拿晚期,特别是在《精神现象学》中形成的“意识哲学”倾向,试图以共同体主义为基础来重构黑格尔的承认理论[12]。

其次,与这一共同体主义相对应,为反对近代机械论式的国家理解,黑格尔把国家看作是一个像生命那样的有机体(Organismus)。在《伦理的体系》中,他就以有机体为模型解释了个人与国家的关系,提出国家“既不是缺少联系(beziehungslose)的群(Menge),也不是单纯的多数”[13]。真正的国家必须是一个有机整体,而非由“单纯的多数”组合成的“群”。到了《法哲学原理》阶段,这种有机体国家观念更为成熟。譬如,在对待近代的三权分立问题上,他反对孟德斯鸠和康德的那种三权彼此独立、互相牵制的分立式理解,而是将它们视为像身体器官那样的、彼此合作且共促统一的整体。离开整体的躯体,器官将失去意义,他用“观念性(Idealit?t)”或者“观念论(Idealismus)”概念来表达有机体的这一性质。“构成主权的观念论是跟动物机体中的规定相同的,按照这个规定,所谓部分其实不是部分,而是肢体,是有机环节,它们的孤立和独立乃是病态。”(§278附释)通过有机体的比喻,黑格尔不仅强调了国家不能是原子论的体系;而且在个人、机构与国家的关系上,还强调了个人、机构必须依赖于国家,其作用依对整体的贡献来评定。显然,这种有机体国家观很容易导出整体主义的结论。

但是,仅凭这些思想要素并不能将黑格尔的国家观定罪为复古的整体主义,因为这仅仅是黑格尔为纠正个体性国家观的错误而借用的理论资源而已,并不代表他对自我意识或者个人自由的真实看法。判断他是不是复古的整体主义,最终还是取决于他如何处理实体性国家与自我意识之间的关系。我们知道,按照实体性优先原则,国家的存在先于个人的自我意识;但是,按照自我意识优先原则,自我意识的承认又是国家出现在世上的先决条件。这两个命题在个人与国家的关系上性质是相反的,其本身是一对矛盾。如何解决这一矛盾本身是一个棘手的任务。黑格尔与其他近代思想家一样,其国家学的目的无疑也是要实现国家和个人的统一,但是在选择统一的方式上,他不同于近代自然法思想家,而是以整体或者说国家为前提来实现两者的结合的。也就是说,在对国家的规定上,他的确采取了实体性优先的立场。

实体性优先并不直接就等于复古的整体主义。只有当他从这一立场出发彻底抛弃了自我意识的原则,将国家只视为伦理实体自我运动的结果,进而把国家看作是与自我意识无关的超越性存在;或者让个人彻底地淹没于国家当中,以牺牲个人为前提维持国家的整体性,只有到了这一步,我们才能说他的伦理国家观是复古的整体主义。因为,近代国家与古代国家的最大不同,就在于国家不再是神授式的超越性存在,而是建立在每个人自我意识的基础之上;而且,近代国家还必须以最大的限度肯定主体性原则,那种以否定个体的方式来实现与国家的统一只是古代国家的特征。

正是在这一点上,人们对黑格尔的国家观的判断存在着实质性的分歧。在第二次世界大战以前,以海姆为代表的批判者们认定黑格尔就是一个复古的整体主义者。因为,在《法哲学原理》中存在着很多符合上述标准的论述。譬如,“国家制度纵然随着时代而产生,却不能视为一种制造的东西”,它毋宁“应被视为神物,永世勿替的东西,因此,它也就超越了制造物的领域”。(§273附释)再譬如,“为了反对单个人意志的原则,我们必须记住这一基本概念,即客观意志是在它概念中的自在的理性东西,不论它是否被单个人所认识或为其偏好所希求。”(§258附释)这些论述仿佛在说,国家作为实体性意志的体现与每个人的个别意志无关!还有,在“伦理篇”的开头,黑格尔把个人与伦理之间的关系比作为“偶性对实体的关系”,“个人存在与否,对客观伦理说来是无所谓的,唯有客观伦理才是永恒的正义,是自在自为地存在的神,在这些神面前,个人的忙忙碌碌不过是玩跷跷板的游戏罢了。”(§145补充)这又仿佛在说,个人自由相对于实体而言,其实是无所谓的。

也许是看到了上述论述,海姆提出,在《法哲学原理》中,同实体性伦理相比,道德这一主观性因素只具有从属的地位。“道德被置于抽象法和伦理的中间,因此它只能是自由和理性的东西生成的中转站。”[14]由于黑格尔没有承认自我意识的作用,他的伦理国家观,不仅使近代立宪主义遭到了破坏,还把古代国家神化和绝对化。“调和主义对个人主义的胜利,古代原理对近代原理的胜利……正是在《法哲学》中达到了顶点。”[15]海姆还从政治角度对黑格尔的国家观进行分析,认为他之所以要恢复古代的整体主义是出于为当时普鲁士政府进行辩护的需要。海姆的这一负面评价持续了一个世纪之久,到卡尔·波普尔那里,黑格尔还被看成是“开放社会的敌人”[16]。

与此相对,第二次世界大战以后,特别是进入20世纪70年代,人们开始纠正对黑格尔的负面评价。伊尔廷、希普、亨利希等人主要从文献学和传记学的角度,试图将黑格尔解释成一个近代自由主义者。譬如,伊尔廷从当时普鲁士的社会状况和政治状况出发,提出黑格尔因受到来自政治上的压力,在《法哲学原理》出版之前不得不对书稿进行了修改,结果使正式出版物与原本的法哲学讲义草稿之间出现了重大的差异,而在法哲学讲义草稿中,黑格尔的自由主义思想远比《法哲学原理》鲜明等。由此出发,他还提出以往所谓黑格尔解释上的对立其实只是讲义草稿和正式出版物之间的对立,在黑格尔本人那里,这一对立是不存在的[17]。尽管这种解释颇具冲击力,但是由于它过于偏重文献学或者历史背景的说明,还无法构成理论上的证明。

与文献学家们不同,赫伯特·马尔库塞、卡尔·洛维特、阿维纳瑞、伍德、斯蒂芬·霍尔盖特等人则试图从理论上对《法哲学原理》的国家学说做出重新阐释[18]。譬如,阿维纳瑞反驳了对黑格尔“所谓国家就是神在地上的行进(es ist der Gang Gottes in derwelt, da? der Staat ist)”(§258补充)的误解,认为这一命题只是在说国家“不仅仅是任意的人为之物”,因此根本构不成“权威主义内在于黑格尔的国家理论之中的不可辩驳的证据。”[19]他还从黑格尔的义务概念、对哈勒的《国家学的复兴》的批判等事实出发,回应了对黑格尔的“权威主义”批判,甚至提出了“黑格尔的国家观则赋予国家以积极的角色,即国家本身就是人的自我意识的体现”这样激进的命题[20],但是,他没有回答国家究竟是怎样体现了自我意识这一关键问题。再譬如,洛维特指出了黑格尔“用来实施这一统一的手段则是市民社会的个人主义原则与国家的集权主义原则的调和、各自独有的特殊性与政治上的普遍性的调和”[21],但是并没有给出黑格尔是怎样实施了“调和”。伍德也看到了“黑格尔的两难:主观自由还是伦理目标”,提出了黑格尔的做法在于通过使主观自由符合伦理实体的方式来达到“实体性原则与反思性原则的和解”[22]。但是,这一通过“符合”的方式而达到的“和解”,难道不正是黑格尔伦理国家观遭人诟病的原因吗?他们中的一些人还大量罗列了黑格尔肯定自由主义,特别是在市民社会层面上肯定个人自由的说法,以回应对黑格尔国家学的批评,但是这种做法总给人以不得要领的感觉,因为即使把他肯定个人自由的论述抬得再高,那也只能是市民社会层面上对个人自由的态度,而不能代替他在国家层面上对自我意识的态度。

总之,迄今为止为黑格尔国家观所做的辩护,还不能令人满意。因为它没有触及到问题的核心。即,要想真正回应海姆等人对黑格尔国家理论的批判,就必须从正面回应黑格尔的实体性国家是否与自我意识无关这一问题,或者说必须回答实体和自我意识这两个原则是否能实现统一的问题。对这一问题的回答,也决定了黑格尔的伦理国家观是否属于复古的整体主义的答案。

三. 伦理国家观矛盾的解决

实体和自我意识这两个原则之间能否实现统一,取决于两者之间有没有连接它们的中介原理。因为两者是一种对立关系,在逻辑上需要统一对立项的中介。在市民社会中,连接个别性与普遍性的中介是“物象本身”[23]。由于“物象本身”指由价值和货币等构成的对象世界,故市民社会中的中介是客观的,与个人的主观意愿无关,在这个意义上,主观的个别性与客观的普遍性之间有可能存在着不一致。与此不同,在国家中个别性与普遍性必须保持一致关系,否则国家就不能称之为国家,还只能是伦理的“分裂”状态即市民社会。而这种关系能否保持一致取决于个别性一侧,即人的自我意识,取决于个人能否发自内心愿意与实体性国家保持一致。因此,连接个人与国家的是人的主观性因素。

把人的主观性作为统一国家与个人之间的中介,是符合黑格尔的精神规定的。按照《精神现象学》的规定,精神要在现实中出现必须要设立差别,并借助于这些差别来完成自身。而这一差别就是作为主观性的自我意识及其不同的发展形式,它不仅构成了意识、自我意识、理性、精神等精神发展的不同阶段的根据,而且还起到了使精神发展到绝对精神的中介作用。这就是前面提到的“自我意识和实体的同一性”的第二条原理:“实体必须要借助于自我意识才能完成自身,自我意识是实体自我实现必不可少的中介。”根据这条原理,自我意识对实体具有一种制约作用。它不仅使实体不能离开自我意识而存在,使实体失去了超验性;同时,它还把自我意识提升为实体的构成要素,使实体性原则包含自我意识原则。显然,这是一种从自我意识出发来解释实体的思路。它与以往那种从实体本身出发来解释世界的思路不同,它强调自我意识创造世界,而非即把世界仅仅看成是精神自我运动的结果。

这种从自我意识的角度来解释实体的做法在历史上是有先例的。青年黑格尔派的鲍威尔甚至曾根据“自我意识和实体的同一性”的第二条原理提出,既然实体只有通过自我意识才能实现自身,那么实体就可以归结为自我意识。结果,他在用自我意识消解实体(上帝)超验性的同时,也彻底剔除了黑格尔哲学中的斯宾诺莎实体因素,把黑格尔解释成一个自我意识一元论者,创造了一个被称为费希特主义的“自我意识哲学”。当然,这种对黑格尔的歪曲解释是无法令人接受的,我曾撰文严厉批评了鲍威尔[24]。不仅如此,从自我意识角度来解释普遍性和共同体的形成,事实上也是二战以后《耶拿精神哲学》和《精神现象学》研究的主旋律。譬如,当代流行的哈贝马斯、路德维希·希普、阿克塞尔·霍耐特等人的“承认理论”[25],以及日本黑格尔学界以高田纯、滝口清荣、片山善博等人为代表的“良心理论”[26]都是如此。他们强调黑格尔哲学中的“承认”、“良心”之类的自我意识因素对于人类进入共同体以及达成普遍性的作用,这与过去那种把共同体和普遍性只当作精神自我运动结果的做法是不同的。

我认为,这种从自我意识出发来解释实体的思路完全适应于法哲学,尤其适应于对黑格尔国家学的解释,因为伦理国家规定的基础也是“实体与自我意识的同一性”原理。本文要做的就是用这一思路去解决黑格尔伦理国家观的矛盾问题。诚然,在法哲学中,相对于从伦理实体的角度来对国家的规定相比,从自我意识角度论述国家形成的内容并不明显,但是,这并不意味着《法哲学原理》中没有这一视角。作为一个事实,在《法哲学原理》中,构成客观的法或者伦理发展中介是“知识和意志”(§142,258)。“知识和意志”与法或者伦理的发展相对应,形成了主观性的“无限形式”(§26、§144)。一开始,由于自我意识不够发达,故“法”停留在“抽象法”阶段;随着自我意识的发达,人有了“故意”、“意图”和“良心”等主观的“道德”;到了“伦理”阶段,主观性以“情绪”的方式与家庭、市民社会和国家等结合起来。对应家庭的情绪是“爱”,对应市民社会的情绪是“正直”,而对应“国家”的“政治情绪”是“爱国心”。国家与个人通过“爱国心”有了实质性关联。黑格尔关于主观性形式的这些论述为我们从自我意识出发去解释国家奠定了基础。

前面说过,解决黑格尔伦理国家观矛盾问题的关键是如何使实体性意志和个别的自我意识统一起来,从意志论的角度,问题也可以换成如何使普遍意志和个别意志统一起来。那么,按照我们预设的从自我意识出发的解释进路,结果如何呢?先给出我的结论,即黑格尔是通过“政治情绪”和“爱国心”这一主观性中介,让个别意志渗透到普遍意志当中,或者说让个别意志承担起普遍意志,以此完成了普遍意志与个别意志的统一论证,从而在事实上建立了一条连接个人和国家之间的隐秘隧道,使个人也成为国家的建立者。

我们知道,为了防止出现个人的主观任意决定国家命运这样的事态,也为了区别于卢梭的社会契约论,黑格尔无论如何都要区分个别意志和普遍意志,即普遍意志绝不是从个别意志中抽象出来的共同意志,而必须是与个别意志的利益相区别的实体性意志。在这个意义上,个别意志和普遍意志首先是分离的。但是,另一方面,普遍意志和个别意志又必须内在地统一起来。否则,国家就会变成远在彼岸的天国,或者变成近代自然法思想家所描述的契约国家,这两种国家都是黑格尔所不能接受的。因此,在法哲学中,他的主要工作是致力于两者的统一。具体来说,他是从“普遍意志内化为个别意志”和“个别意志内化为普遍意志”这两个角度来展开论证的。

首先,“普遍意志内化为个别意志”。普遍意志要在地上实现出来,必须要经过个别意志的承认。而要得到个别意志的承认,普遍意志就必须进入到个别意志的“意识和知识”中,成为在个别意志的主观世界中所实现了的普遍意志。黑格尔曾说:“善就是实体,就是说在客观的东西中充满着主观性”(§144补充)。如果“善”这种实体不能进入个体的主观性中,或者说在个体中有限化,那它就只能是永远停留在天国的“恶无限”,而无法成为“真无限”。这是黑格尔对无限性的独特理解。与此相类似,作为普遍意志的“伦理世界、国家”也只有成了“在自我意识的要素中实现了的理性”(序言,第4页),也才具有现实性,成为真正的伦理世界和国家。

其次,“个别意志内化为普遍意志”。与普遍意志在个别意志中现实化相对应,在国家中的个别意志也不再是纯粹的个别意志,而是普遍化了的个别意志。这是“国家章”中个别意志规定的独特之处,它虽然是个别的,但实际上是普遍的。这一点需要我们特别予以注意。前面说过,让个人来充当建立国家的主体,这是近代自然法思想家的共同命题。对于生活于近代的黑格尔来说,这一命题并非不能接受。但问题是,他对这一命题的接受是有条件的,这就是必须对这一主体的资格进行严格的审查和规定。因为,在他看来,并不是随便什么人都能成为建立国家的主体的。这一主体必定是“自在地必然的,并且超出主观意见和偏好而存在的”(§144),其行为所依据的不是主观的任意、情感等,而是伦理实体或者国家理念本身。“在伦理性的行为中,我所实现的不是我自己而是事物(Sache)”(§15补充)。关于这一点,黑格尔在说明国家和宗教的区别时讲得非常清楚。宗教和国家虽然都以绝对精神、真理为目标和对象,但是人们在把握它们的方式上有所不同。对宗教,人们所采取的是一种主观信仰的方式;而对国家,人们所采取的则是理性、概念的方式(参照§269附释)。能够成为建立国家主体的必须是后者,即以理性和概念的方式来行动的个人。而以理性和概念的方式行动的个人,如果借用《精神现象学》或者《精神哲学》中的说法,就不再是“个别的自我意识(das einzelne Selbstbewuβtsein)”,而是“普遍的自我意识(das allgemeine Selbstbewuβtsein)。”[27]

只有拥有了“普遍的自我意识”,个人才能充当建立国家的主体。这样一来,国家能否被建立就与自我意识的成熟程度密切相关。当人们的知识和意识还没有达到国家所需要的程度时,即使伦理实体出于自我实现的需要从外部给他们一个国家也是徒劳的。黑格尔曾以苏格拉底和拿破仑为例说明过这一点。在历史上,尽管苏格拉底有很高的“道德原则和内心生活原则”,是他那个时代最杰出的代表,“但是要成为普遍的自我意识,那是需要时间的。”(§274补充)。还有,拿破仑曾试图将法国的国家制度移植给西班牙,但是却以失败告终。移植之所以失败,并不是因为西班牙的国家制度好于法国,而是因为西班牙人民“还没有被教化到这样高的水平”(§274补充),其自我意识还无法接受先进的法国制度。

因此,对黑格尔而言,问题的关键就不在于个人是否可以成为国家的创建者,而在于如何将“个别的自我意识”提升为“普遍的自我意识”。这是《精神现象学》的主题,在《精神现象学》中,黑格尔通过“自我意识章”中的主奴辩证法以及“精神章”中的“良心”概念等,论述了这一自我意识的成熟过程。在《法哲学原理》中,尽管我们看不到以此为主题的章节,但不能否认的是,从“抽象法”开始,到“道德”和“伦理”,黑格尔一直都在为自我意识从个别性向普遍性的攀升设定阶梯。在经过了家庭和市民社会中的陶冶以及司法和同业公会的培育以后,自我意识终于在国家阶段拥有了建立国家所需要的“意识和知识”,即“政治情绪(politische Gesinnung)”(§267)或者“爱国心(Patriotismus)”(§268)。

那么,什么是“政治情绪”和“爱国心”呢?“Gesinnung”一词在《法哲学原理》中出现频率颇高,本意是指决定人的行为的意识和态度。在汉译本中,它一般被译为“情绪”(商务版)、“心意”(人民版)等,但其实它并不是指人的主观任意、偶然的情感等,而是指在自我意识中实现了的理性,即某种带有必然性的认识[28],或者按照黑格尔本人的说法,是“作为从真理中获得的信念和已经成为习惯的意向”(§268)等。当人们把这样一种“情绪”投射给国家,就变成“政治情绪”。因此,所谓“政治情绪”无疑“是这样一种意识:我的实体性的和特殊的利益包含和保存在把我当作单个的人来对待的他物(这里就是国家)的利益和目的中,因此这个他物对我来说就根本不是他物。”(§268)按照这一规定,通俗地讲,“政治情绪”就是个人把国家看作是自己的实体本性的自觉态度,即通常所说的共同体精神,或者说是人在意识中对国家的绝对认同,即“爱国心”,其特点是与作为外部实体的国家的完全同一。“政治情绪”和“爱国心”虽然采取了主观性的形式,但在内容上已经与客观的实体无异,故黑格尔称它们为“主观的实体性”(§267)。这种“主观的实体性”其实也就是《精神现象学》中的“普遍的自我意识”。

总之,一开始是普遍意志与个别意志的分离;然后是“普遍意志内化为个别意志”和“个别意志内化为普遍意志”;最后是普遍意志与个别意志实现了融合。黑格尔关于“普遍意志”和“个别意志”运动的三段论,实际上颇似《精神现象学》中关于精神与自我意识的设定。精神一开始并不包含个别性,它是通过自我意识的中介而上升为“绝对精神”,而“绝对精神”中已经包含了自我意识;同样,自我意识一开始也并不包含普遍性,它是在体验了精神的运动以后而到达“绝对知识”,所谓的“绝对知识”实际上就是对精神的知识。精神和自我意识在分别到达了“绝对精神”和“绝对知”以后,实现了彻底的融合。在国家的问题上,普遍意志与个别意志一开始也是彼此分离的,在经过漫长的历练,当自我意识到达“政治情绪”和“爱国心”的高度时,它们彼此也实现了彻底的融合。此时,国家对个人而言已经不再具有他者的特征,伦理实体与个人主体之间已经没有什么分别:“主观性本身是实体的绝对形式和实体的实存的现实性,主体同作为他的对象、目的和力量的实体之间的区别,仅仅是形式上的区别,而且这种区别也就同时消失。”(§152)

实现了这种融合的意志当然不可能是普通的意志,而是一种更高级的意志,黑格尔把它称为“精神的意志”(§151补充)。这种“精神的意志”才是国家的本质。以往的黑格尔法哲学研究常常忽略这一点。有了这一前提,我们才可以理解黑格尔那段令人费解的话:“每一个民族(Volk)的国家制度总是取决于该民族的自我意识的性质和形成;民族的自我意识包含着民族的主观自由,因而也包含着国家制度的现实性。”(§274)这里的“民族(Volk)”也可以翻译成“人民”。按照这一说法,每一个现存的国家政治制度,都是其人民依据自我意识而自主选择的结果。由于这一表述几乎跟近代自然法中的社会契约论者无异,通常被认为是与他的实体性优先的国家规定相矛盾。但是,两者其实并不矛盾。因为,此处所说的人民并非是社会契约论意义上的原子论的体系,而是上升到“普遍的自我意识”的主体。日本学者神山伸弘曾经在《黑格尔国家学》中比较了黑格尔与卢梭的人民概念,认为黑格尔的人民实际上相当于他的精神概念[29]。既然是精神,那么当然可以成为普遍意志的承担者。这样的主体,当然有可以成为国家的创建者。因为,由他们所建立的国家与伦理实体的自我运动所产生出来的国家实际上是同一个国家。

在这样的人民面前,国家体制究竟采取何种统治形式,是君主立宪制还是民主制就变得没那么重要。同理,即使国家体制采取了君主制,他们中的哪一个自然人成为君主,以及这个君主是否通过选举产生等也变得无足轻重。因为,君主本人已经是“精神的意志”的反映,是精神性人民的化身,具有主观性所能企及的最高水准,即“国家的人格性(die Pers?nlichkeitdes Staats)”(§279附释)。在历史上,尽管黑格尔的立宪君主制主张一直被当作复古主义而备受指责,但是,从君主等于精神的化身的角度来看,他所说的君主权绝非是专制君主的代名词,而是“人民的主权”的代表(§279附释)。既然“人民的主权”被认为是近代自由主义和民主主义的基石,那么黑格尔的君主权也就不能被认为是反自由主义和民主主义的。由此可见,那种以主张君主制为由来否定黑格尔的国家观,用黑格尔的术语来说,充其量属于“知性”水平的批判(§279附释)。

总之,通过上述几个步骤,个别的自我意识与实体性国家结合在了一起。首先,由于这种结合是以“政治情绪”和“爱国心”等个人的主观性为中介实现的,两者的结合是内在的。其次,这种结合是以实体性原则中内化有或者说包含有自我意识原则的方式实现的。根据前述《精神现象学》中的“自我意识和实体的同一性”原理,实体必须吸纳自我意识因素,否则就无法实现;同理,自我意识亦须通过最高的主观性,成功地渗透到实体当中,成为实体的一部分。自我意识就是以这样的方式与实体性国家实现了统一。至此,我们完成了实体性国家与个别的自我意识之间的统一论证。

这一论证对于解决所谓黑格尔伦理国家观上的矛盾是有效的。首先,它从正面回应了海姆等人的质疑,而不同于伊尔廷、阿维纳瑞和伍德等人的做法。海姆等人质疑黑格尔的伦理国家规定中的体和自我意识两个原则是分离的。但是,通过上述分析我们可以知道,由于自我意识与实体性国家之间存在着“知识和意志”的中介,两个原则之间不存在所谓的分离问题。此外,他们还指责黑格尔在规定国家时,事实上只采取了实体性优先的原则,排斥了自我意识原则。但是,正如上面所分析的,即使退一步讲,假定黑格尔的国家观中只有实体性优先这一条原则,但是由于实体性原则中已经包含了自我意识原则,因此不存在着所谓的自我意识原则不在的问题。

其次,黑格尔的批判者们还指责黑格尔事实上否认了个人对国家形成的作用,理由是黑格尔的国家是与个别意志无关的普遍意志、实体性意志、神的意志的反映。但是,由于普遍意志中融入了个别意志,这意味着每个人的个别意志都已经渗透到实体性意志当中,成为实体性意志的承担者。这样一来,国家就成了植根于个别意志基础之上的存在,反过来说,个人也就充当了国家建立的主体。也只有在这个意义上,黑格尔所谓国家是“自己活动的目的和成果”(§257)、国家存在于“单个人的自我意识和他的知识和活动中”(§257)之类的命题才能被理解。当然,正如前面所阐述的,让个人充当建立国家的主体是有条件的,这就是个人的主观性需要发达到“政治情绪”和“爱国心”的程度,只有这样的个人才能成为国家的建立者。一旦个人充当了国家建立的主体,那么国家也就不再是超越自我意识的彼岸存在。这是近代国家的基本特征。因此,黑格尔的国家观并非是一种整体主义的古代国家,而是一种符合自由主义基本价值观念的的近代国家。

结论

所谓黑格尔伦理国家观中的矛盾是靠黑格尔哲学体系本身的原则解决的。正像“自我意识和实体的同一性”原理所示,《精神现象学》中潜藏着从自我意识出发来解释实体的路径,在《法哲学原理》中也同样潜藏着从单个人的自我意识出发来解释实体性国家的路径,即以“知识和意志”、“政治情绪”和“爱国心”等主观性为中介来实现实体和自我意识这两个原则的统一。长期以来,黑格尔的伦理国家观之所以被视为矛盾,甚至被当作复古主义遭到批判,就在于没有看到自我意识的主观性在其国家规定中所起到的作用,而只看到了黑格尔法哲学中伦理实体自我运动的一面。当然,这种状况的出现也不能全怪黑格尔的批判者们。因为黑格尔为了强调自己与近代自然法传统的区别,在铺设这条逻辑线索时做的很隐蔽,类似于在高山底下挖掘了一条让自我意识连接实体的隧道。而本文的所做的就是将这条隧道彻底曝光,使它从隐形到显性,以证明他的伦理国家观的近代本质。

此外,这条隧道之所以被忽略,还跟当今社会契约论等近代自然法传统的自由观太过强势有关。近代自然法的自由认识把个人的权利和自由当作绝对的出发点,把国家的使命只看作是保护个人的权利和自由,把承认自我意识的优先性设定为自由主义的唯一标准。但是,在黑格尔看来,这种自由观只会把国家降低至市民社会的水平,其结果会是使自由无法实现。正是要避免出现这一状况,他才在国家的建构上引入了实体性优先原则,以保证国家拥有高于市民社会的国家性;同时提出,个人自由的实现必须在符合实体性意志的基础之上,否则无法实现。这种以整体为前提的自由认识有别于近代自然法传统。关于这一点,在自由世界中长大的欧美学者有着比较深刻的认识。豪斯特曼指出,“自由概念应该只与近代自然法思想结合在一起。而黑格尔的自由概念是从近代自然法批判中得来的,以此为基础来证明他的政治哲学具有从根本上说具有自由主义的特征是困难的。”[30]的确,只要在这种近代自然法框架之下,黑格尔的自由观就很难得到认可。但问题是,我们对自由主义是不是只能拥有这一种理解?因篇幅所限,本文对这一点无法展开,只想做一点提示。如果黑格尔说的是有道理的,要改变的可能不是黑格尔对自由的理解,而是我们对自由的理解!

【本文成稿于西西里岛的爱特纳(Etna)火山】

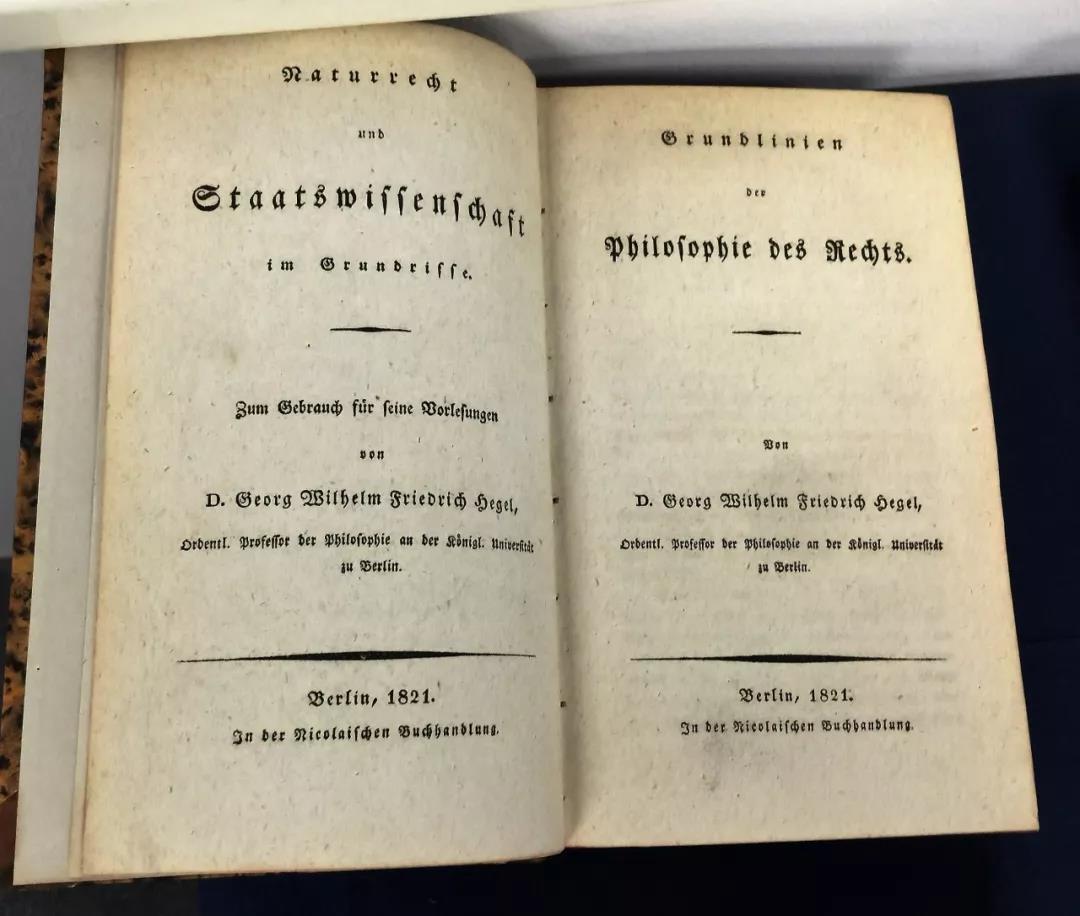

[1]关于本文使用的《法哲学原理》文本,德文版是著作版全集第七卷:Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts oderNaturrecht und Staatswissenschaft im Grundrisse, Georg Wilhelm Friedrich Hegel Werke 7, Suhrkamp, 1970. 中文对此有两个译本,即范杨、张启泰的商务版译本(黑格尔:《法哲学原理》,范杨、张启泰译,商务印书馆,1979年。简称商务版)和邓安庆的人民出版社版译本(黑格尔:《法哲学原理》,人民出版社,2016年。简称人民版)。本文的引用取自商务版译本,但对有的译文做了更正。引用采取了在正文中直接标出节号的方式。

[2] Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Jenaer Systementwürfe III, In: Gesammelte Werke,Bd. 8, Felix Meiner VerlagHamburg, 1976, S. 254.

[3]黑格尔:《精神现象学》,《黑格尔著作集》(3),先刚译,人民出版社,2013年,第11页。

[4]黑格尔:《精神现象学》,第12页。

[5]“Not”虽然具有需要、必须、短缺等含义,但是黑格尔用此词是指费希特《自然法的基础》中的国家,即强调这一国家对人的外在强制性,故在此将“Notstaat”翻译成“强制国家”。

[6]黑格尔:《黑格尔政治著作选》,薛华译,中国法治出版社,“德国宪制”,第37页。

[7] GeorgWilhelm Friedrich Hegel,JenaerSystementwürfe III, In: Gesammelte Werke, Bd. 8, Felix Meiner Verlag Hamburg, 1976, S. 263.

[8] Hegel, Jenaer Systementwürfe III, In: GesammelteWerke, Bd. 8, S.263.

[9]马克思:《黑格尔法哲学批判》,《马克思恩格斯全集》第2版,第3卷,人民出版社,2002年,第10页。

[10]从学术史上看,黑格尔去世以后所出现的黑格尔左派与右派的区分,以及左派、中派和右派这样的区分也都与对黑格尔国家观的态度密切相关。参见Vgl., Henning Ottmann,Individuum und Gemeinschaft bei Hegel,BandI, Hegel im Spiegel der Interpretation(Quellen und Studien zur Philosophie; Bd.11, Berlin/New York 1977. SS. 1-32.

[11] GeorgWilhelm Friedrich Hegel, über diewissenschaftlichen Behandlungsarten des Naturrechts, seine Stelle in derpraktischen Philosophie und seinVerh?ltnis zu den positivenRechtswissenschaften, Kritisches Journal der Philosophie, Bd. II, Stück 2,1802, und Stück 3, 1803, In:GeorgWilhelm Friedrich Hegels Werke in zwanzig B?nden 2, Theorie Werkausgabe,Suhrkamp,1970,S. 505.

[12]阿克塞尔·霍耐特:《为承认而斗争》,胡继华译,曹卫东校,上海世纪出版集团,2005年,第64-68页。

[13]G.W.F.Hegel: Systemder Sittlichkeit,Reinschriftentwurf(1802/03), In: Georg Wilhelm Friedrich Hegel,Schriften und Entwürfe (1799-1808),Gesammelte Werke, Bd. 5, Felix Meiner Verlag Hamburg, 1998, S. 325.

[14] R. Haym,Hegel und seine Zeit, Berlin 1857,Hildesheim/New York :1974, S. 375f.

[15] R. Haym,Hegel und seine Zeit, Berlin 1857,Hildesheim/New York :1974, S. 377.

[16]卡尔·波普尔:《开放社会及其敌人》(第二卷),郑一明等译,中国社会科学出版社,1999年,第61-74页。

[17] Vgl.K.-H.Ilting, “Einleitung: Die‘Rechtsphilosophie’von 1820 und Hegels Vorlesungenüber Rechtsphilosophie”, in Hegel, Vorlesungen über Rechtsphilosophie1818-1831. Edition und Kommentar in sechs B?nden von Vorlesungen überRechtsphilosophie, Bd.1, Stuttgart-Bad Cannstatt 1973.

[18]参见赫伯特·马尔库塞:《理性和革命——黑格尔和社会理论的兴起》,程志民等译,上海世纪出版集团,2007年。阿维纳瑞:《黑格尔的现代国家理论》,朱学平、王兴赛译,知识产权出版社,2016年。伍德:《黑格尔的伦理思想》,黄涛译,知识产权出版社,2016年。斯蒂芬·霍尔盖特:《黑格尔导论:自由、真理与历史》,丁三东译,商务印书馆,2013年。

[19]阿维纳瑞:《黑格尔的现代国家理论》,知识产权出版社,2016年,第225页。

[20]阿维纳瑞:《黑格尔的现代国家理论》,知识产权出版社,2016年,第231页。

[21]卡尔·洛维特:《从黑格尔到尼采》,李秋零译,生活·读书·新知三联书店,2006年,第326页。

[22]伍德:《黑格尔的伦理思想》,北京:知识产权出版社,2016年,第402页。

[23]参照韩立新:《研究——马克思思想的转折点》,北京师范大学出版社,2014年,第225-227页。

[24]对鲍威尔这一做法的批评,请参照韩立新:“鲍威尔、黑格尔和马克思——兼论马克思对鲍威尔批判的当代意义”,《哲学家(2015-2016)》,人民出版社,2016年;“客观性哲学的重建及其意义——以黑格尔、鲍威尔和马克思的思想发展为主线”,《哲学动态》,2017年第10期。

[25] L.Siep,Der Kampf um Anerkennung, Zu Hegels Auseinandersetzung mit Hobbes in den JenaerSchriften, in Hegel-Studien, Bd. 9. 1974. Anerkennungals Prinzip der praktischen Philosophie, Freiburg: Alber, 1979. Moralischer undsittlicher Gesit in Hegels Ph?nomenologie, in K. Vieweg und W. Welsch(Hg.),Hegels Ph?nomenologie des Gesites, Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 2008. 路德维希·希普:“‘为承认而斗争’:从黑格尔到霍耐特”,罗亚玲译,《马克思主义与现实》,2010年第6期。哈贝马斯:(德)哈贝马斯:《作为“意识形态”的技术与科学》,李黎、郭官义译,学林出版社1999年;阿克塞尔·霍耐特:《为承认而斗争》,胡继华译,曹卫东校,上海世纪出版集团,2005年。

[26]高田純『現代に生きるフィヒテ』行路社2017年版、241-242ページ;滝口清栄『ヘーゲル法哲学の基本構――公と私の脱構造』、『思想』、岩波書店2002年第3号、35-38ページ;片山善博『自己の水脈――ヘーゲルの方法と経験』、創風社2002年版、168-191ページを参照。

[27]参见G. W. F. Hegel,Enzyklop?die der philosophischenWissenschaften(1830), Dritter Teil, Die Philosophie des Geistes, Georg WilhelmFriedrich Hegel Werke 10, Suhrkamp,1970,S.214.黑格尔:《精神哲学》,杨祖陶译,人民出版社,2006年,第221、222页。

[28]如果考虑到黑格尔赋予“Gesinnung”以理性必然性认识这一特殊含义,也许把它译为“信念”或者“信条”为好,因为“情绪”总会给人以偶然的情感之类的印象。不过,考虑到“情绪”之翻译已经约定俗成,本文还是采用“情绪”这一译法。

[29]神山伸弘『ヘーゲルの国家学』、東京、法政大学出版局、2016年、131ページ。

[30] R. P.Horstmann, “Ist Hegels Rechtsphilosophie das Produkt der politischen Anpassungeines Liberalen?”, Hegel-Studien Bd. 9, 1974, S.244.